労働時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間をいいます。労働時間の長さは、労働基準法(以下、「労基法」という)により週40時間(※1)以内、1日8時間以内に制限されています(法定労働時間、労基法32)。また、休日とは、労働契約で労働義務がないとされている日のことをいいます。使用者は労働者に毎週少なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません(法定休日、労基法35)。この法定労働時間を超えて労働させる、あるいは法定休日に労働させると労基法違反となります。

しかし、仕事の都合などで、法定労働時間を超えて労働させる(法定時間外労働)あるいは法定休日に労働させる(法定休日労働)必要がある場合には、従業員の過半数を代表する者(※2)と協定を結び、事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出て、その協定の範囲内で労働させるのであれば、労基法違反(※3)に問われることはありません。この協定は労基法36条に規定されていることから、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。

«上限規制»

労基法の改正により、平成31年4月1日(中小企業については令和2年4月1日)から、36協定において協定できる法定労働時間を超えて労働させることができる時間数や法定休日において労働させることができる時間数については、上限時間が新たに法定化されています。

具体的には、法定労働時間を超えて労働させる場合には、36協定において必ず「1日」、「1か月」、「1年」それぞれについて労働させることができる時間数を定めなければならないこととされ(労基法36②)、その時間数については、原則として「1か月45時間」、「1年360時間」の限度時間の範囲内で定めることが必要とされています(労基法36③)。

ただし、通常予見できない業務量の大幅な増加等に伴い必要がある場合に限っては、限度時間を超えて次の①から③の範囲内で労働させることができる旨を定める特別条項付きの36協定を締結することができます(労基法36⑤)。

«特別条項で定めることができる労働時間の範囲»

- ①1か月の法定労働時間を超える時間外労働時間数と法定休日労働における労働時間数の合計が100時間未満

- ②1年の法定労働時間を超える時間外労働時間数は720時間以下

- ③対象期間の1年間に法定労働時間を超える時間外労働時間数が1か月45時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の場合には1か月42時間)を超えることができる月数は6月以内

ただし、36協定に基づき労働させる場合においても、①1か月の法定労働時間を超える時間外労働時間数と法定休日労働における労働時間数の合計は100時間未満(労基法36⑥ニ)、②2~6か月間の1か月当たりの平均労働時間は80時間以下(労基法36⑥三)としなければなりませんので、この点についても36協定締結の際に労使の協定当事者が確認しておくことが必要です。

なお、危険有害業務(※4)に従事する者の法定時間外労働の上限は、従来と同様1日2時間とされています(労基法36⑥一、労基則18)。

また、年少者・妊産婦・育児をしている者・介護をしている者など働く時間に制約がある者は、申し出があれば制限(※5)されることとなっています。

«適用除外業務»

新技術、新商品、新役務の研究開発に係る業務については、上記の限度時間および特別条項付き36協定における上限時間の規定は適用されません(労基法36⑪)。

«適用猶予事業、業務»

次の事業、業務には令和6年3月31日までの間、上限規制の適用が猶予されています。

- ①建設の事業(建設業の本店・支店等および建設業関連の交通誘導警備業務を含む。)(令和6年4月1日から一般則適用。ただし、災害時における復旧・復興事業については月100時間未満、2~6月平均月80時間以下は適用なし)(労基法139)

- ②自動車運転者(2024年4月1日から1年960時間上限)(労基法140)

- ③医業に従事する医師の業務(2024年4月1日から上限規制適用:内容は現在検討中)(労基法141)

- ④鹿児島県および沖縄県における砂糖製造の事業(月100時間未満、2~6月平均月80時間以下の規制を適用除外:令和6年4月1日から一般則適用)(労基法142)

- 令和6年4月1日以降の適用猶予事業・業務については、以下をご参照ください。

- 「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」

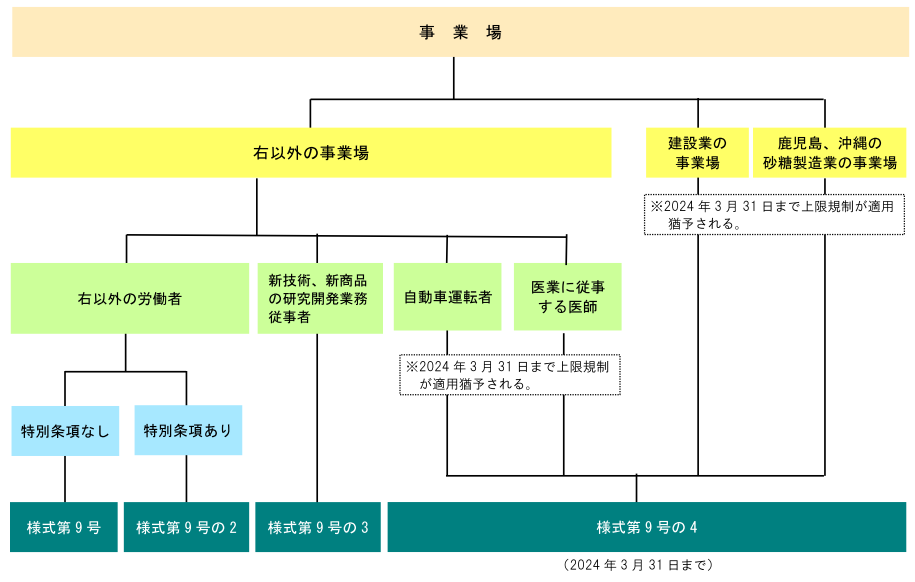

«36協定届の様式»

36協定届の様式は、次のとおり定められています。

- ・延長時間が限度時間を超えない事業場の場合:様式第9号(労基則16①)

- ・延長時間が限度時間を超え特別条項を設けている事業場の場合:様式第9号の2(労基則16①)

- ・適用除外業務の場合:様式第9号の3(労基則16②)

- ・適用猶予事業、業務の場合:様式第9号の4(労基則70)

適用猶予事業・業務に関する令和6年4月1日以降に締結する36協定の様式については、以下をご参照ください。

「主要様式ダウンロードコーナー (労働基準法等関係主要様式)」

«届出様式の使い分け»

以下の業種の事業であって常時10人未満の労働者を使用する事業場は、週44時間となります。

①物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業

②映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業

③病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業

④旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

従業員の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、ない時には、従業員の過半数を代表するものとして適正な手続きで選出された者

36協定は、従業員に時間外労働や休日労働をする義務を課すものではなく、法定労働時間を超えて労働させても労基法違反に問われないという効果を持つものに過ぎません(これを「免罰効果」といいます)。なお、残業する義務は、労働契約か就業規則にその旨が定められていることによって生じることとなります。

①坑内労働

②多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

③多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

④ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

⑤土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

⑥異常気圧下における業務

⑦削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

⑧重量物の取扱い等重激なる業務

⑨ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

⑩鉛、水銀、クロム、砒素、黄燐、弗素、塩素、塩酸、・・・・(略)・・・・その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

⑪前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

【申出の有無にかかわらず、法定時間外労働・法定休日労働が制限されている者】

①年少者(満18歳未満の者)(労基法60)。

【申し出があった場合には、法定時間外労働・法定休日労働が制限されている者】

②妊産婦(妊娠中および出産後1年以内の者。非常災害の場合を含みます。なお、管理監督者(労基法41(2))の場合は、法律上、制限されているわけではありません)(労基法66②)。

③小学校就学前の子を育てる者・法定の家族を介護する者(いずれも、日々雇用される者、勤続1年未満の者、週所定労働日数が2日未満の者を除く)。法定時間外労働・法定休日労働の合計が1か月に24時間、1年に150時間以内に制限される(客観的に事業の正常な運営を妨げると解される場合を除く)。(育介法17、18)

④3歳未満の子を育てる者・法定の家族を介護する者(いずれも、日々雇用される者、勤続1年未満の者、週所定労働日数が2日未満の者、労使が制度を適用しないと協定した者を除く) 。所定労働時間(法定労働時間ではなく会社ごとに定める勤務時間)を超えての労働、所定休日(法定休日ではなく会社ごとに定める休日)の労働、いずれも免除。(育介法16の8、16の9)