はじめに(学生アルバイトをめぐるトラブルについて)

学生・高校生等(高等専門学校、短期大学、専修学校、各種学校の学生を含む。以下同じ。)のアルバイトをめぐるトラブルが多く発生しています。

本来、学生の本分である学業と生活補助のためのアルバイトとの適切な両立が求められるところ、アルバイトを雇う事業主が

- ・採用時に合意した以上のシフトを入れる

- ・一方的に急なシフト変更を命じる

- ・試験の準備期間や試験期間にシフトを入れる

- ・「人手が足りない」といった理由で学生を休ませない

- ・退職を申し出た学生に対し、「ノルマ」や「罰金」を理由に辞めさせない

など、学生に配慮しない対応を行うことにより、学生が学業に専念できず留年や退学に追い込まれるような事態が生ずることがあります。

学生にとって最初の就業経験となることが多いアルバイトでトラブルに巻き込まれてしまうと、その後の職業生活に影響を及ぼすおそれもあるため、適切な労働条件の確保を図ることが重要です。

事業主・労務管理担当の方におかれては、以下の「アルバイトを雇う際に確認するポイント」をお読みいただき、アルバイトの適切な労働条件の管理を行うようお願いします。

アルバイトを雇う際に確認するポイント

学生・高校生等のアルバイトを雇う際に確認するポイントをまとめた「アルバイトの労働条件に関する自主点検表」を作成しました。

アルバイトを雇われている、または雇うことを予定している事業主・労務管理担当の方は、自社の労働条件について確認してみましょう。

アルバイトの労働条件・就労環境のWEB診断を希望される方はこちら(事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト「スタートアップ労働条件」)

アルバイトでも労働基準法が適用されます

労働者の賃金や労働時間、休暇などの主な労働条件について、最低限の基準を定めた「労働基準法」は、正社員、アルバイトなどの働き方に関係なく適用されます。労働基準法では、会社などの「使用者」は、労働契約を結ぶときに、労働者に労働条件をしっかりと示すように義務付けています。特に次の6項目については、「契約書」などの書面を労働者に渡して示すことになっています。

- ①契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)

- ②契約期間の定めがある契約を更新するときのきまり(更新があるかどうか、更新する場合の判断のしかたと通算契約期間や更新回数の上限がある場合にはその内容など)

- ③どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容とこれらの変更の範囲)

- ④勤務時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・ 休暇、交替制勤務のローテーションなど)

- ⑤バイト代(賃金)はどのように支払われるのか(バイト代の決め方、計算と支払いの方法、支払日)

- ⑥辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇を含む))

なお、通算契約期間が5年を超える長期のアルバイトと労働契約を更新するときには、契約期間のない労働契約へ転換する申込をすることができることも併せて書面を渡して示すことが必要です。

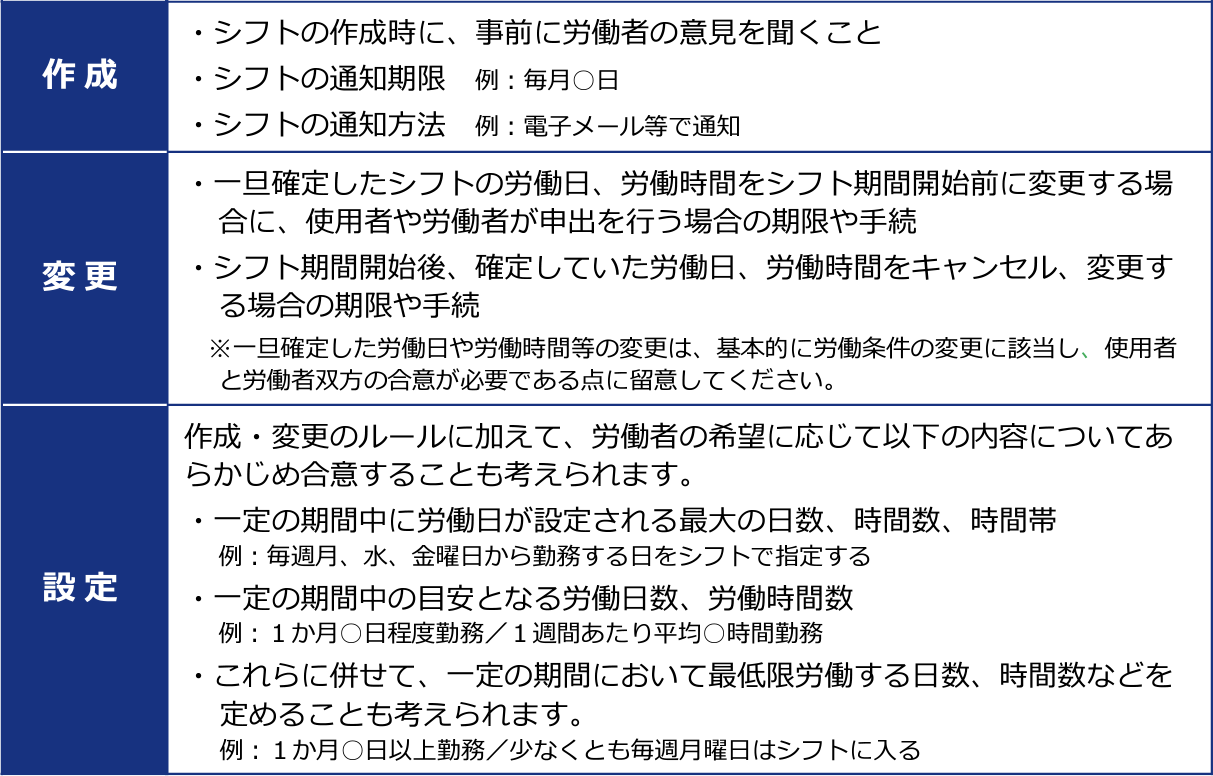

シフト制で就労させる場合に留意してください

トラブルを防止する観点から、シフトの作成・変更・設定などについて労使で話し合って以下のようなルールを定めておくことが望まれます(作成・変更のルールは、就業規則等で一律に定めることも考えられます)。

バイト代は、毎月、あらかじめ決められた日に、全額支払う必要があります

労働基準法では、バイト代などの賃金について、「賃金の支払いの5原則」というルールがあります。バイト代は、

①通貨で(労働者の同意を得た場合は、労働者の指定する銀行その他の金融機関の口座振込、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による支払い(デジタル払い)等でもよい)、

②全額を、

③労働者に直接、

④毎月1回以上、

⑤一定の期日に

支払われなければなりません。

また、バイト代などの賃金は、使用者(会社)と労働者の間の労働契約によって決まりますが、都道府県単位ごとに「最低賃金」が定められており、これを下回ることはできません。

都道府県ごとの最低賃金はこちらをご覧ください。

【減給の制限】

労働者が欠勤や遅刻をして働かなかった時間分の賃金が支払われないのは当然ですが、遅刻等を繰り返したりして職場の秩序を乱したり、職場の備品を勝手に私用で持ち出したりするなどの規律違反をしたことを理由に、就業規則に基づいて、制裁として、本来受けるべき賃金の一部を減額することがあります。これを減給といいます。

では、使用者(会社)は規律違反をした労働者に対して無制限に減給できるかというと、そうではありません。1回の減給金額は平均賃金の 1日分の半額を超えてはなりません。また、複数にわたって規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額(月給制なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません。

アルバイトでも、残業手当を支払う必要があります

労働基準法では、1日の労働時間は8時間以内、1週の労働時間は40時間(労働者数が10人未満の商業・サービス業は44時間)以内と定められており、この労働時間のルールは、当然ながらアルバイトにも適用されます。

アルバイトであっても、会社が非常に忙しい時期などには、残業(時間外労働)をさせることがあるかもしれません。

労働基準法では、労働者に残業をさせる場合のルールが定められています。具体的には、次のような場合は、割増賃金(残業手当)を支払わなければなりません。

①1日8時間または週40時間(労働者数が10人未満の商業・サービス業は44時間)を超えた場合は、通常の賃金の25%以上の割増賃金

②1か月に60時間を超える時間外労働の割増率は50%

また、深夜労働(午後10時から午前5時までの間の労働)をした場合は、25%以上の割増賃金(深夜手当)を支払わなければなりません。

なお、18歳未満の労働者については、会社は深夜労働も残業(1日8時間を超えて働くこと)もさせることができないことになっています。

アルバイトでも、一定の条件を満たせば、有給休暇を与える必要があります

年次有給休暇とは、あらかじめ働くことになっている日に仕事を休んでも、賃金を支払う必要がある休暇のことで、いわゆる「有休」や「年休」のことです。

年次有給休暇は、正社員、パート、アルバイトなどの働き方の違いに関係なく、次の条件を満たす労働者から請求があった場合、付与しなければなりません。

・週1日以上または年間48日以上の勤務する者で、

・雇われた日から6か月以上継続勤務し、

・決められた労働日数の8割以上出勤した者

また、毎年、決められた労働日数の8割以上出勤した労働者は、取ることができる年次有給休暇の日数が次の表のように増加します。

さらに、10日以上の年次有給休暇を有する労働者については、その請求の有無にかかわらず、1年以内ごとに5日の日数を必ず取得させなければなりません。

年次有給休暇の権利が発生する基準日を斉一的な管理をするため年度等で統一する場合は、個々の労働者に不利益にならないように取り扱う必要があります。

1年間で使わなかった年次有給休暇は、翌年に繰り越されますが、2年で時効になるため、翌々年には繰り越すことができません。

| 勤続年数 | 6か月 | 1年 6か月 | 2年 6か月 | 3年 6か月 | 4年 6か月 | 5年 6か月 | 6年 6か月以上 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

| 週の所定 労働日数 | 年間所定 労働日数 | 勤続年数 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 6か月 | 1年 6か月 | 2年 6か月 | 3年 6か月 | 4年 6か月 | 5年 6か月 | 6年 6か月以上 | ||

| 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |

| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |

| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |

| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |

アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます

正社員、アルバイトなどの働き方に関係なく、また、1日だけなど短期間のアルバイトも含めて、労災保険の対象です。

仕事が原因で病気やけが、通勤途中の事故で病院に行くときは、健康保険を使えません。病院で受診するときに、窓口で労災保険を使うことを申し出る必要があります。原則として治療費は無料となります。また、仕事が原因のけがなどで仕事を休んだ労働者に対しては、その間の賃金の補償をする休業補償制度があります。また、仕事が原因の病気やけがで療養休業中とその後30日間は、労働者を解雇することはできません。

【労災保険とは】

労災保険は、労働者の業務が原因のけが、病気、障害、死亡(業務災害)、または通勤の途中の事故などの場合(通動災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。基本的に労働者を1人でも雇用する会社に適用され、保険料は全額会社が負担します。

労災保険は、被害を受けた労働者にとって、補償内容が健康保険よりも手厚くなっています。例えば、労災保険の指定病院にかかれば、治療費は原則として無料になりますし(指定されていない病院の場合、立替分が後で支払われます。)、仕事を休まなければいけなくなったときには休業補償(休業4日目から、平均賃金に相当する額の8割支給)が受けられます。

仕事中だけでなく、通勤途中の電車で事故に遭った場合など、通勤中のけがも労災保険の対象です。ただし、通勤途中であればどこであっても対象となるわけではないので、通勤経路から外れて、寄り道をした際に事故に遭った場合などは、通勤途中で起きた事故といえず、労災保険の対象にはなりません。

アルバイトでも、会社が自分の都合で自由に解雇することはできません

使用者(会社)からの申し出によって一方的に労働契約を終了させることを「解雇」といいますが、突然解雇されればアルバイトであっても非常に困ってしまいます。そのため、アルバイトだからといって、簡単に解雇できるものではありません。

解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、社会の常識に照らして納得が得られる理由が必要なのです。

また、使用者(会社)は、就業規則(労働者の労働条件など会社内のルールを定めたもの)に労働者を解雇することができる場合を記載しておかなければならないことになっています。そして、合理的な理由があっても、解雇を行うときには、使用者は少なくとも30日前に解雇の予告を労働者に対してする必要があります。

解雇の予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。解雇の予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分の平均賃金を、解雇予告手当として支払う必要があります。例えば、解雇日の10日前に予告した場合は、残り20日分の平均賃金の解雇予告手当を支払う必要があります。