しっかり学ぼう!働くときの基礎知識

事業主・労務管理担当の方へ

多様で柔軟な働き方 1 多様で柔軟な働き方の全体像とフレックスタイム制

-

◯はじめに

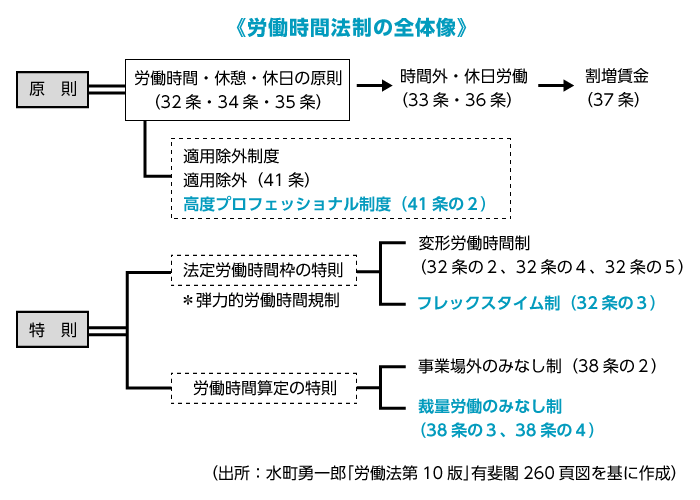

2018年に制定された働き方改革関連法による労基法改正では、多様で柔軟な働き方の実現という観点から、フレックスタイム制の見直し(労基法第32条の3)、高度プロフェッショナル制度の創設(同法第41条の2)が行われ2019年4月に施行されました。

また、2023年には、同様の観点から、裁量労働制(専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制)について規則改正等が行われ2024年4月より施行されています。

このような多様で柔軟な働き方は、従来の働き方を変えるものであることから、制度の導入に当たって、使用者にとっては、労働者の過重労働防止や健康の確保等、重要な課題が多く、それをクリアーしていく必要があります。

そして、上記制度を運用していくためには、制度の意義、要件、労使双方の必要な手続き等の基本的理解が必要となります。要件や手続が欠けるとその法的効果が得られなくなる場合があるからです。

このように、各制度の導入やその運用には、労使それぞれのご理解が不可欠です。各制度のご理解が進み、各制度についての必要なチェックが確実にできるように解説をしていきたいと思います。○各制度の説明に入る前に

労働時間法制の全体像から見た各制度の位置づけを確認しておこう!

実際どのくらい各制度が運用されているか見てみよう!

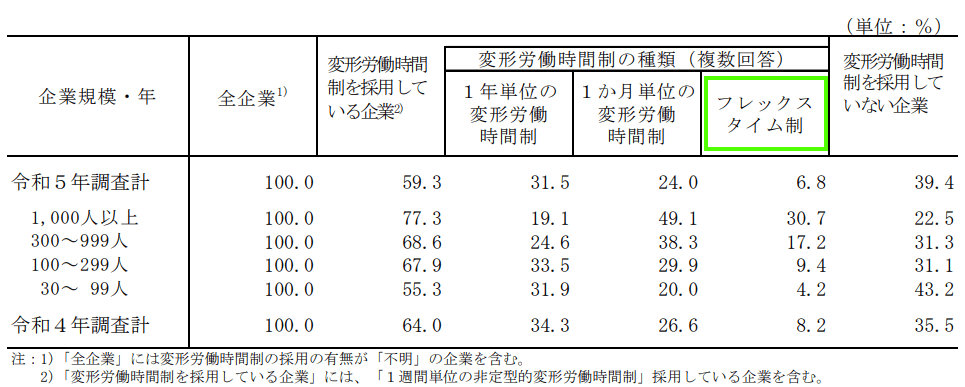

◎令和5年就労条件総合調査(出所:厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/23/dl/gaiyou01.pdf【変形労働時間制の有無、種類別採用企業割合】

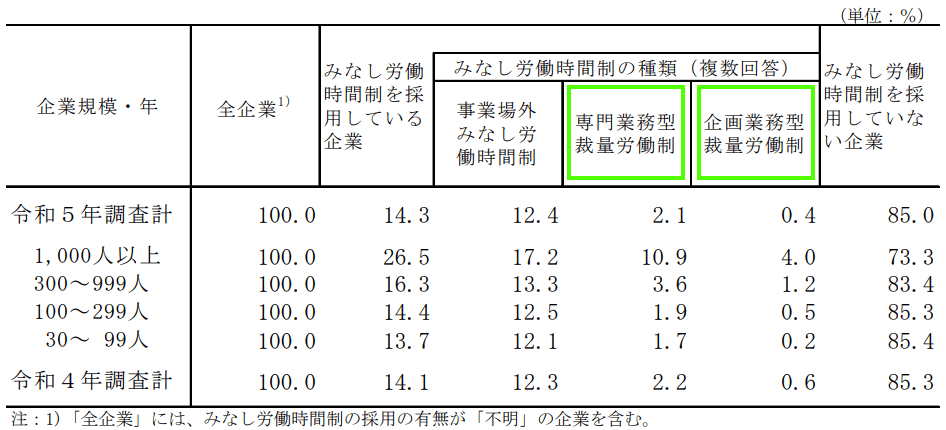

【みなし労働時間制の有無、種類別採用企業割合】

◎高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況(令和6年3月末時点)

https://www.mhlw.go.jp/content/001270836.pdf

1フレックスタイム制とは

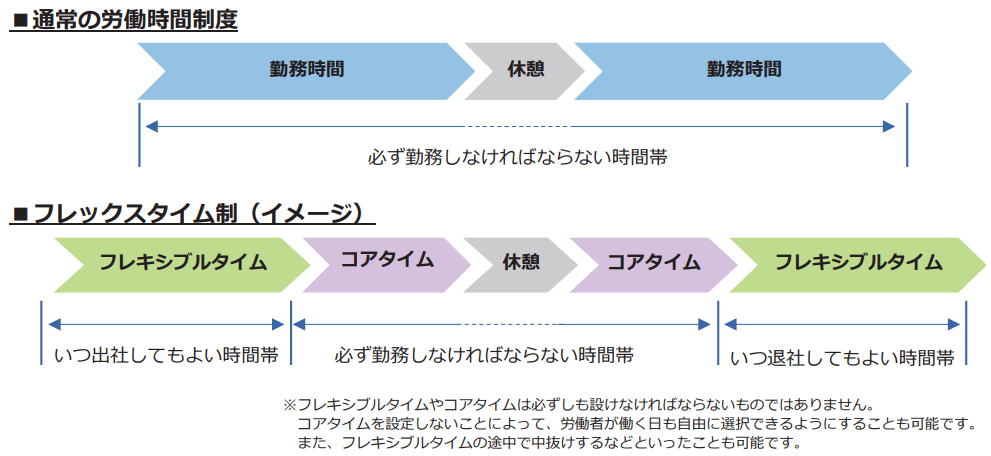

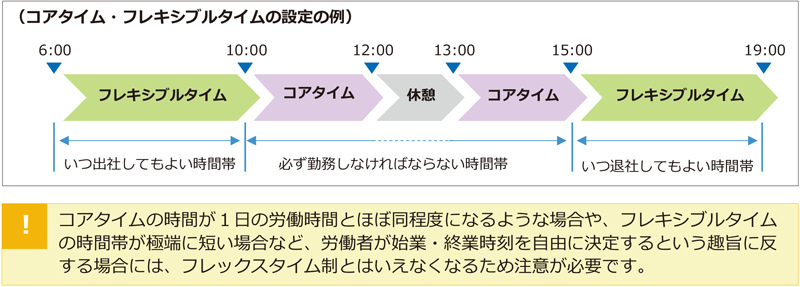

フレックスタイム制は、一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で日々の始業、終業の時刻を自らの意思で決めて働く制度です(労基法32条の3、3の2)。

- ◯フレックスタイム制

-

(出所:厚生労働省「フレックスタイム制の分かりやすい解説&導入の手引き」)

2フレックスタイム制のメリット

労働者としては、あらかじめ働く時間の総量(総労働時間)を決めた上で、日々の出退勤時刻や働く長さを自分で自由に決定することができることから、仕事とプライベートを自由に配分することができるため、生活と仕事とのバランスがとりやすくなるというメリットがあります。特に共働きで子育てをしている労働者にとってはまさにワークライフバランスが実現しやすい制度と言えます。また、通勤ラッシュがあるようなところだとその回避にも利用できます。

このように労働者が働きやすくなることから、制度を導入することにより、よりよい人材を確保できるという使用者側のメリットもあります。

3フレックスタイム制の要件-①②③

フレックスタイム制を取る場合の要件は、

①就業規則等により、始業、終業の時刻を労働者の決定に委ねること

②労使協定により、(1)対象となる労働者の範囲、(2)清算期間、(3)清算期間中の総労働時間(清算期間における所定労働時間)、(4)標準となる1日の労働時間、(5)コアタイム(任意)、(6)フレキシブルタイム(任意)などを定めること

③清算期間が1か月を超えるものについては、労使協定において1週あたりの平均の労働時間が法定労働時間を超えず、かつ、清算期間の開始以後1か月ごとに区分した各期間ごとに1週あたりの平均の労働時間が50時間を超えない範囲内で、清算期間において総労働時間を定めなければならないこと(労基法第32条の3第2項)。労使協定に有効期間の定めをするとともに、 当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこと(同第4項、労基則第12条の3第2項)

③は働き方改革関連法による労基法の改正で加わりました。

3-1 フレックスタイム制の要件-① 就業規則等への規定

フレックスタイム制を導入するためには、就業規則その他これに準ずるものにより始業及び就業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります。

- ◯就業規則の例

-

厚生労働省「フレックスタイム制の分かりやすい解説&導入の手引き」4頁

https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf

3-2 フレックスタイム制の要件-② 労使協定で所定の事項を定めること

労使協定では、下記の所定の事項(1)~(6)を定めることが必要です。

また、労使協定の締結に当たっては、各事項で注意ポイントを説明していますので、確認しましょう。

- ◯労使協定の例

-

○○産業株式会社と○○産業労働組合とは、労働基準法第32条の3の規定にもとづき、フレックスタイム制について、次のとおり協定する。

(フレックスタイム制の適⽤社員)

第○条 営業部及び開発部に所属する従業員にフレックスタイム制を適⽤する。

(清算期間)

第○条 労働時間の清算期間は、 4月、7月、10月、1月の1日から翌々月末日までの3箇月間とする。

(総労働時間)

第○条 清算期間における総労働時間は、1日7時間に清算期間中の所定労働日数を乗じて得られた時間数とする。

総労働時間=7時間×3箇月の所定労働日数

(1日の標準労働時間)

第○条 1日の標準労働時間は、7時間とする。

(コアタイム)

第○条 必ず労働しなければならない時間帯は、午前10時から午後3時までとする。

(フレキシブルタイム)

第○条 適⽤社員の選択により労働することができる時間帯は、次のとおりとする。

始業時間帯=午前6時から午前10時までの間

終業時間帯=午後3時から午後7時までの間

(超過時間の取扱い)

第○条 清算期間中の実労働時間が総労働時間を超過したときは、会社は、超過した時間に対して時間外割増賃⾦を⽀給する。

(不⾜時間の取扱い)

第○条 清算期間中の実労働時間が総労働時間に不⾜したときは、不⾜時間を次の清算期間にその法定労働時間の範囲内で繰り越すものとする。

(有効期間)

第○条 本協定の有効期間は、○○年○月○日から1年とする。(出所:厚生労働省「フレックスタイム制の分かりやすい解説&導入の手引き」)

(1)対象となる労働者の範囲

対象となる労働者の範囲は、各人ごと、課ごと、グループごと等様々な範囲が考えられます。例えば「全従業員」、「企画部職員」としたり、「Aさん、Bさん、・・」とすることも構いません。労使で十分話し合い、協定で対象となる労働者の範囲を明確にしましょう。

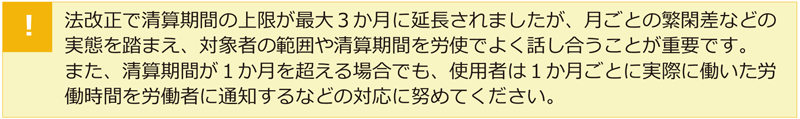

(2)清算期間

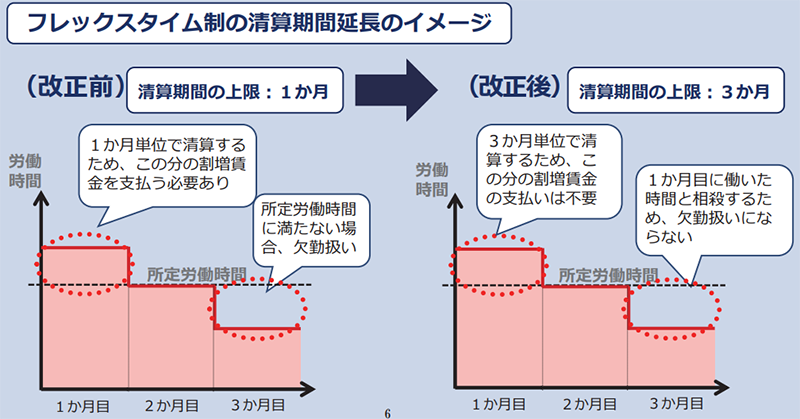

(ⅰ)清算期間とはフレックスタイム制において労働者が労働すべき時間を定める期間のことです。以前は、上限は1か月でしたが、法改正によって上限が3か月になりました(2019年施行)。

(ⅱ)清算期間を定める際には、長さに加えて、清算期間の起算日を定めることが必要です。

(出所:厚生労働省「フレックスタイム制の分かりやすい解説&導入の手引き」)

(3)清算期間中の総労働時間(清算期間における所定労働時間)

(ⅰ)清算期間における総労働時間とは、労働契約上、労働者が清算期間において労働すべき時間として定められた時間でありいわゆる所定労働時間のことを言います。すなわちフレックスタイム制では清算期間を単位として所定労働時間を定めることになります。

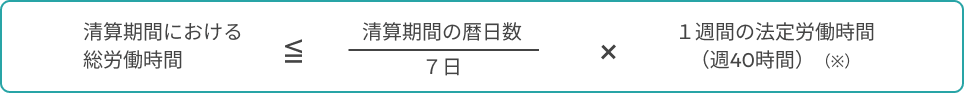

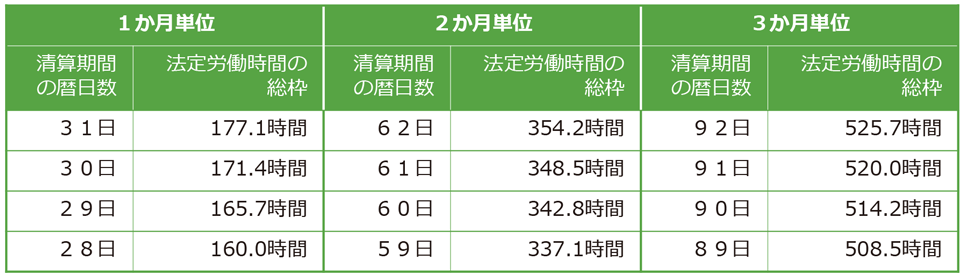

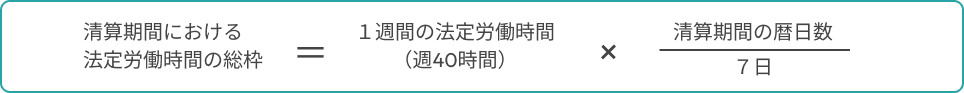

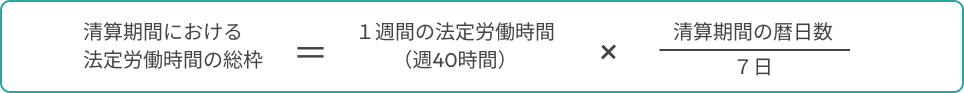

(ⅱ)清算期間における労働時間を定めるに当たっては、以下のとおり法定労働時間の総枠の範囲内としなければなりません。

(※)特例措置対象事業場については清算期間が1か月以内の場合は週平均44時間までとすることが可能ですが清算期間が1か月を超える場合は特例措置対象事業場であっても週平均40時間を超えて労働させる場合には36協定の締結・届出と割増賃金の支払いが必要です(労基則第25条の2第4項)

例えば月単位の清算期間とした場合の法定労働時間の総枠は、以下の法定労働時間の総額の範囲内で総労働時間を定めなければなりません。

(出所:厚生労働省「フレックスタイム制の分かりやすい解説&導入の手引き」)

(ⅲ)なお、労使協定では、例えば1か月160時間というように各清算期間を通じて一律の時間を定める方法のほか、清算期間における所定労働日を定め、所定労働日1日当たり○時間といった定め方をすることもできます。

(4)標準となる1日の労働時間

(ⅰ)標準となる1日の労働時間とは年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金の算定基礎となる労働時間の長さを定めるものです。清算期間における総労働時間を、期間中の所定労働日数で割った時間を基準として定めます。

(ⅱ)フレックスタイム制の対象労働者が年次有給休暇を1日取得した場合にはその日については標準となる1日の労働時間を労働したものとして取り扱う必要があります。

(5)コアタイム(任意)

(ⅰ)コアタイムは、労働者が1日のうちで必ず働かなければならない時間帯です。

必ず設けなければならないものではありませんが、これを設ける場合にはその時間帯の開始・終了の時刻を協定で定める必要があります。

(ⅱ)コアタイムの時間帯は協定で自由に定めることができ、

✓コアタイムを設ける日と設けない日がある

✓日によって時間帯が異なる

といったことも可能です

(ⅲ)コアタイムを設けずに、実質的に出勤日も労働者が自由に決められることとする場合にも、所定休日は予め定めておく必要があります。

(6)フレキシブルタイム(任意)

(ⅰ)フレキシブルタイムは、労働者が自らの選択によって労働時間を決定することができる時間帯のことです。フレキシブルタイム中に勤務の中抜けをすることも可能です。

(ⅱ)フレキシブルタイム必ず設けなければならないものではありませんが、これを設ける場合にはその時間帯の開始・終了の時刻を協定で定める必要があります。

(ⅲ)フレキシブルタイムの時間帯も協定で自由に定めることができます。

(出所:厚生労働省「フレックスタイム制の分かりやすい解説&導入の手引き」)

3-3 フレックスタイム制の要件-③ 清算期間が1か月を超える場合の要件

(1)清算期間の上限の延長(1か月→3か月)の趣旨(改正労基法32条の3第1項)

清算期間の上限を3か月に延長することで、ワークライフバランスをさらに実現しやすくしようとするものです。例えば、清算期間の上限を3か月に延長することで、子育ての親が清算期間である6~8月期間のうち、子供の夏休みに当たる8月の労働時間を短くして他の月の労働時間を増やすことにより、子どもと過ごす時間を長くすることができるといったように、労働者の都合に応じた労働時間の調整が可能となりました。

- ◯働き方改革関連法による労基法改正

(清算期間の上限の延長) -

(出所:厚生労働省「フレックスタイム制の分かりやすい解説&導入の手引き」)

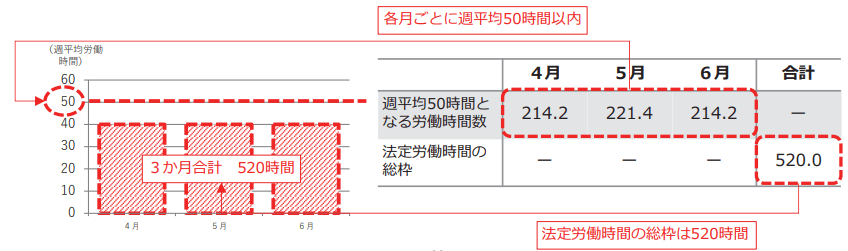

(2)清算期間が1か月を超え3か月以内である場合の過重労働防止(改正労基法32条の3第2項)

清算期間が1か月を超える場合には、

①労働時間は法定労働時間の総枠を超えないこと

(=清算期間全体の労働時間が週平均40時間を超えないこと)

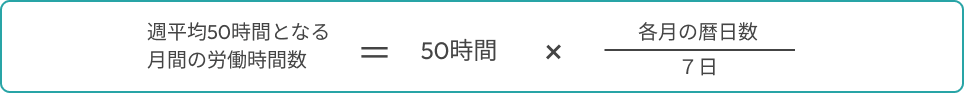

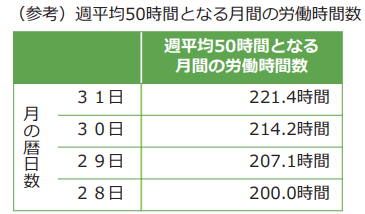

②1か月ごとに区分した期間の労働時間が週平均50時間を超えないこと

を満たさなければなりません。いずれかを超えた場合は時間外労働になります。

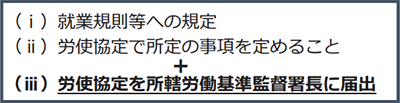

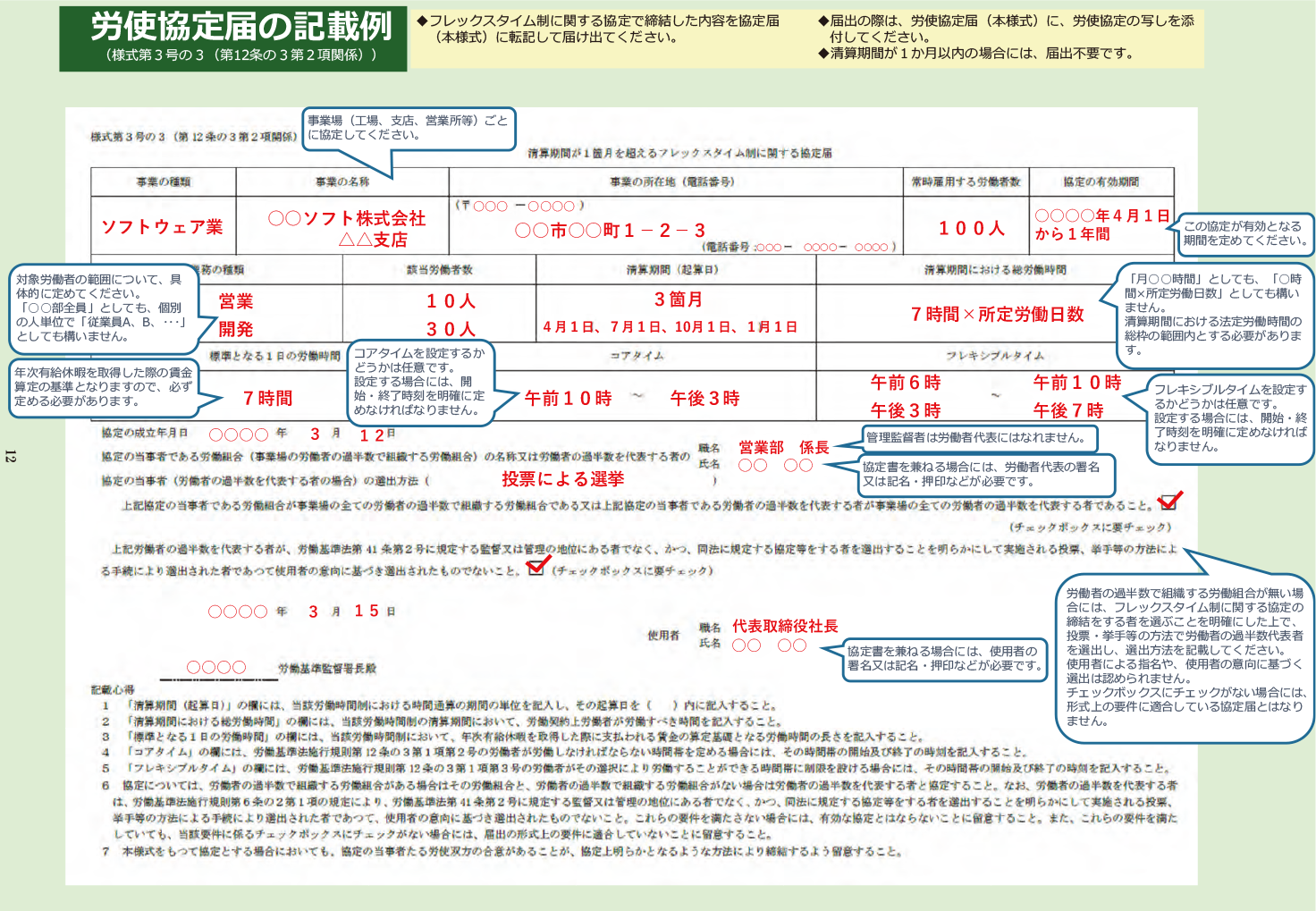

(3)清算期間が1か月を超える場合の労使協定の締結及び届出(改正労基法32条の3 第4項・改正労基則12条の3)

フレックスタイム制の導入に当たっては、今までの要件に加えて、清算期間が1か月を超えるものについては、労使協定に有効期間の定めをするとともに、改正労基則様式第3号の3により、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならなくなりました。※清算期間が1か月以内の場合は届け出の必要はありません。

これに違反して届出をしないと、罰則(30万円以下の罰金)が科せることになりました(労基法120条1号)。

○届出は、労使協定届(様式第3号の3)に労使協定の写しを添付する必要があります。

- ◯労使協定届の記載例

-

(出所:厚生労働省「フレックスタイム制の分かりやすい解説&導入の手引き」

4フレックスタイム制の法的効果

上記3つの要件を満たした場合、清算期間を平均して週の法定労働時間を超えない限り、1週または1日の法定労働時間を超えて労働させる週または日があったとしても法定時間外労働とはなりません。

5労働時間の把握義務

フレックスタイム制をとっても、使用者が労働時間を把握しなくてもよいということにはなりません。働き方改革関連法で労働安全衛生法も改正され、事業者が労働者の労働時間を把握することが義務付けられました(安衛法66条の8の3)。この条項は、フレックスタイム制をとっていても、適用されますので、使用者はフレックスタイム制をとっている労働者の各日の労働時間を把握しなければなりません。

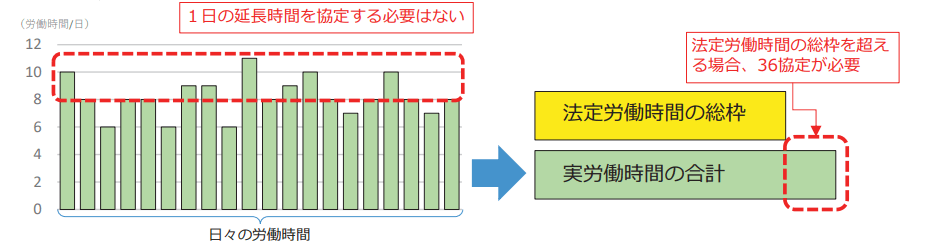

6フレックスタイム制における時間外労働

(1)フレックスタイム制は、労働者が日々の労働時間を自ら決定することになりますので、ある日・ある週に1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えて労働した日や週があっても、ただちに時間外労働とはなりません。また、逆に、1日の標準の労働時間に達しない時間があっても欠勤となるわけではありません。

(2)時間外労働の具体的計算

フレックスタイム制では、清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働となります。

その計算は、次のとおりです。

例えば、1か月を清算期間とした場合は、31日の場合は、177.1時間、30日の場合は171.4時間、29日の場合は165.7時間、28日の場合は160.0時間が法定労働時間の総枠となるので、これを超えた場合には時間外労働ということになります。

(3)36協定

フレックスタイム制を取っている場合でも時間外労働を労働者に行わせる場合には、36協定の締結と所轄労働基準監督署長への届出が必要になります。

フレックスタイム制の場合は、日については労働者の決定に委ねられますので、36協定でも「1日」についての延長時間についての協定を結ぶ必要はなく、「1か月」「1年」の延長時間の協定です(下図参照)。

(出所:厚生労働省「フレックスタイム制の分かりやすい解説&導入の手引き」)

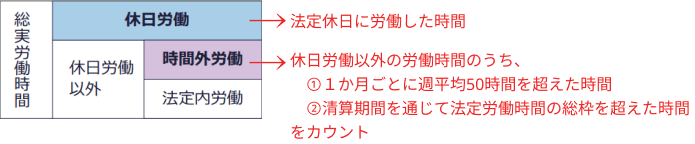

(4)清算期間が1か月を超え3か月以内である場合のフレックスタイム制と時間外労働

改正法の解釈通達(平成30年12月28日付け基発1228第15号)では、「清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は、時間外労働に該当します。このため、36協定の締結及び届出を要し、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければなりません。」としています。これは、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制を導入する場合には、1か月ごとの労働時間が週平均50時間を超えないことが、要件となっているため(労基法32条の3第2項)で、これを超える労働時間が法定時間外労働となるからです。

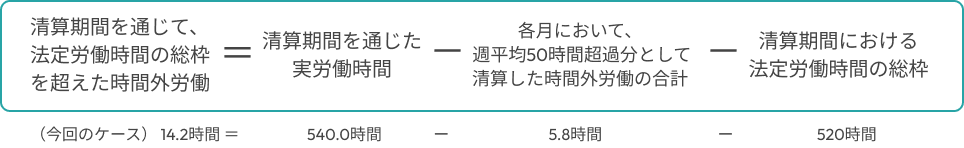

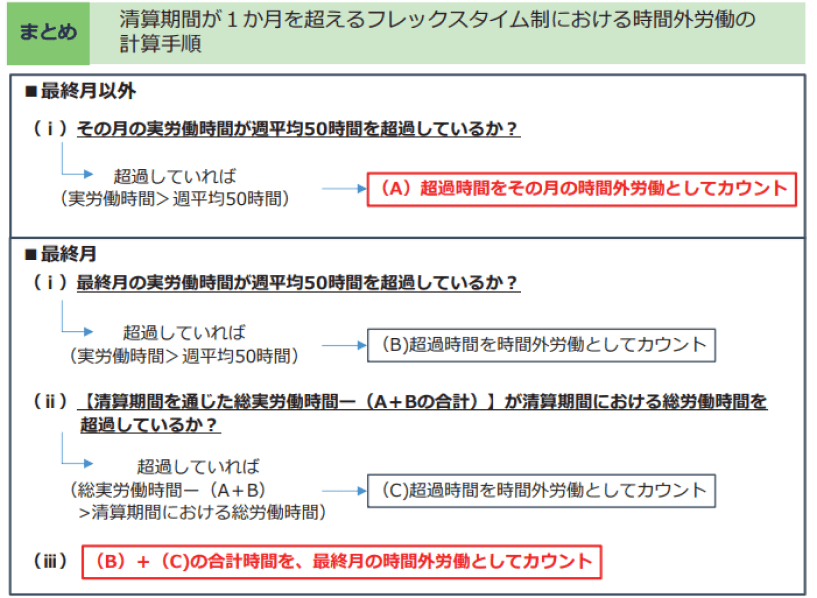

そこで、清算期間が1か月を超える場合には、

①1か月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間

②清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間

を時間外労働として計算しなければならないことになります。まず、①を計算して、そこで、時間外労働としてカウントした時間を除いて②を計算します。

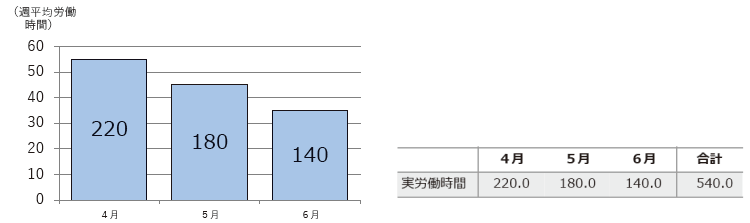

○具体的な時間外労働の算定の例は、次のとおりです。

- ◯具体的な時間外労働の算定の例

-

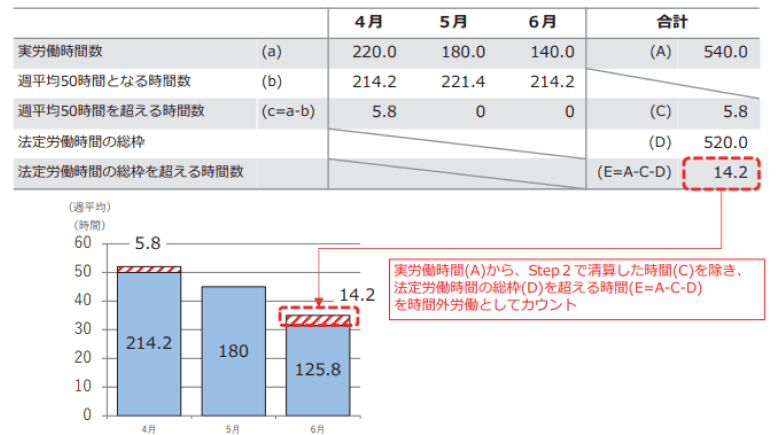

ここで、具体的な数字を⽤いて清算期間が1か月を超える場合の時間外労働の算定方法を確 認します。以下では、清算期間を4月1日~6月30日の3か月間、実労働時間が以下のようになった ケースについて、時間外労働の算定手順を⾒ていきます。

◆まずは、清算期間における法定労働時間の総枠を以下の式によって算出します。

今回は、暦日数が91日となるため、法定労働時間の総枠は、520時間となります。

◆次に、1か月ごとに、各月の週平均労働時間が50時間となる月間の労働時間数を以下の式によって算出します。

今回は、4月は214.2時間、5月は221.4時間、6月は214.2時間となります。◆以上により、今回のフレックスタイム制の枠組みは以下のとおりとなります。

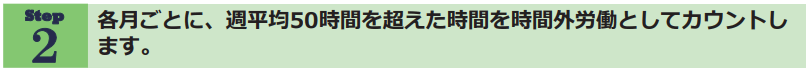

◆清算期間を1か月ごとに区分した各期間ごとに、月間の実労働時間のうち、週平均50時間を超えた時間を時間外労働としてカウントします。なお、清算期間の最後に1か月に満たない期間が発生する場合(清算期間1.5か月など)には、その期間を平均して、週平均50時間を超えているかどうか判断します。

◆今回のケースでは、以下のとおり、4月について週平均50時間を超える時間が発生しているので、時間外労働としてカウントし、4月の賃⾦⽀払日に割増賃⾦として⽀払います。

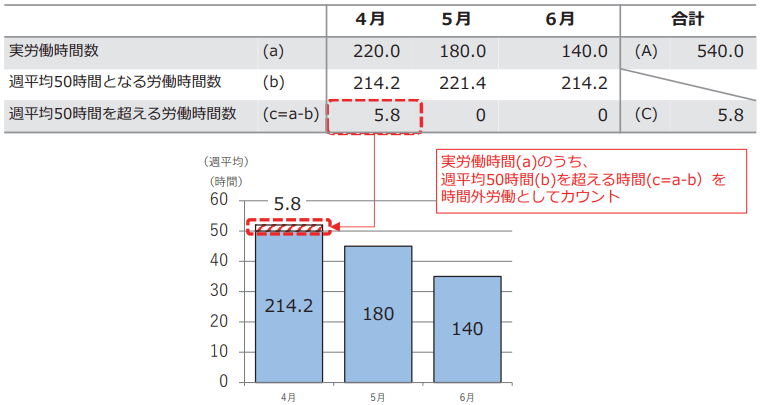

◆清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えて労働した時間については、清算期間終了後に最終月の時間外労働としてカウントします。ただし、以下の式のとおり、Step2で時間外労働としてカウントした時間は除きます。

◆今回のケースでは、実労働時間の合計(540時間)から、Step2で4月の時間外労働としてカウントした時間(5.8時間)を除いた時間(534.2時間)のうち、法定労働時間の総枠(520時間)を超えた時間(14.2時間)を6月の時間外労働としてカウントし、6月の賃⾦⽀払日に割増賃⾦を⽀払います。

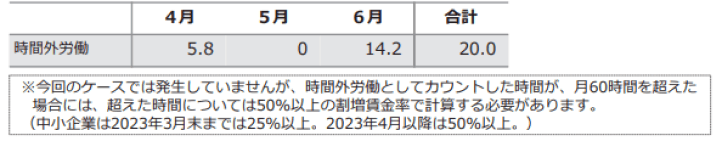

◆以上により、今回のケースでは、各月における時間外労働時間数は以下のとおり算定され、 各月の賃⾦⽀払日に割増賃⾦を⽀払う必要があります。

(出所:厚生労働省「フレックスタイム制の分かりやすい解説&導入の手引き」)

○フレックスタイム制を採用する36協定届の記載例は、次のとおりです。

- ◯フレックスタイム制を採用する36協定届の記載例

-

厚生労働省「フレックスタイム制の分かりやすい解説&導入の手引き」19頁、20頁

https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf

7清算期間における総労働時間と実労働時間との過不足

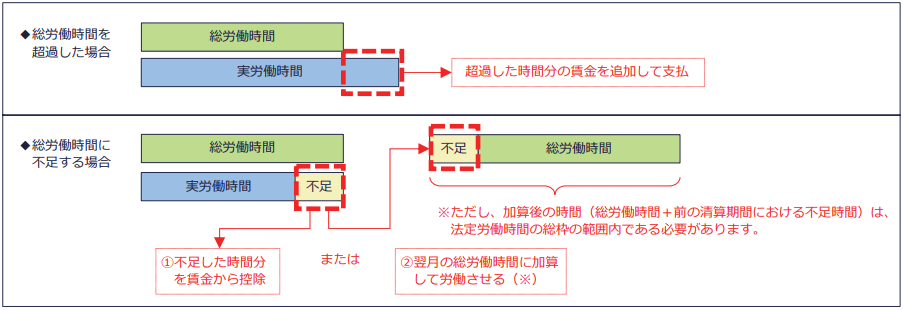

フレックスタイム制を取る場合、清算期間における総労働時間と実労働時間との過不足の問題が生じてきます。

清算期間における実労働時間が清算期間における総労働時間より多い場合には、超過した時間分の賃金を追加して支払う必要があります。

また、反対に清算期間における実労働時間が清算期間における総労働時間より少ない場合には、①不足した時間分を賃金から控除するか、または、②不足時間を繰り越して、翌月の総労働時間に加算して労働させるかします。ただ、加算後の時間(総労働時間+前の清算期間における不足時間)は、法定労働時間の総枠の範囲内である必要があります(下図参照)。

(出所:厚生労働省「フレックスタイム制の分かりやすい解説&導入の手引き」)

8フレックスタイム制における時間外労働の上限規制

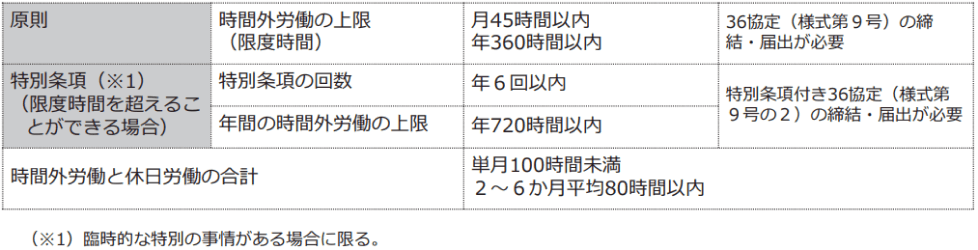

(1)時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制についても、基本的にはこれまで説明したフレックスタイム制における時間外労働の計算と同様なのですが、時間外労働の上限規制は休日労働時間数も入れて計算しなければならない部分もありますので、注意が必要です。

- ◯時間外労働の上限規制

(働き方改革関連法による労基法改正) -

(出所:厚生労働省「フレックスタイム制の分かりやすい解説&導入の手引き」)

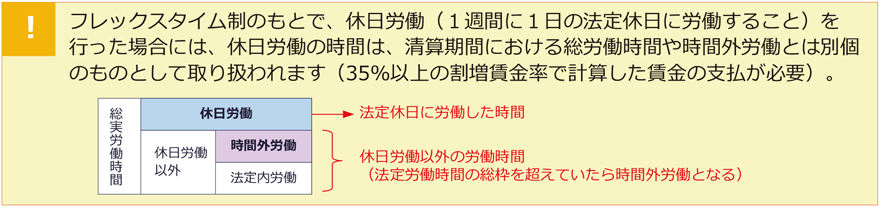

(2)フレックスタイム制における時間外労働の上限規制

平成31年4月厚生労働省労働基準局作成の「改正労基法Q&A1-5」でも「フレックスタイム制のもとで休日労働を行った場合には、その休日労働の時間は清算期間における総労働時間や時間外労働とは別個のものとして取り扱われ、3割5分以上の割増賃金率で計算した賃金の支払いが必要です。

(出所:厚生労働省「フレックスタイム制の分かりやすい解説&導入の手引き」)

なお、時間外労働の上限規制との関係については、時間外労働と休日労働を合計した時間に関して、①単月100時間未満、②複数月平均80時間以内の要件を満たさなければなりません。」としています。

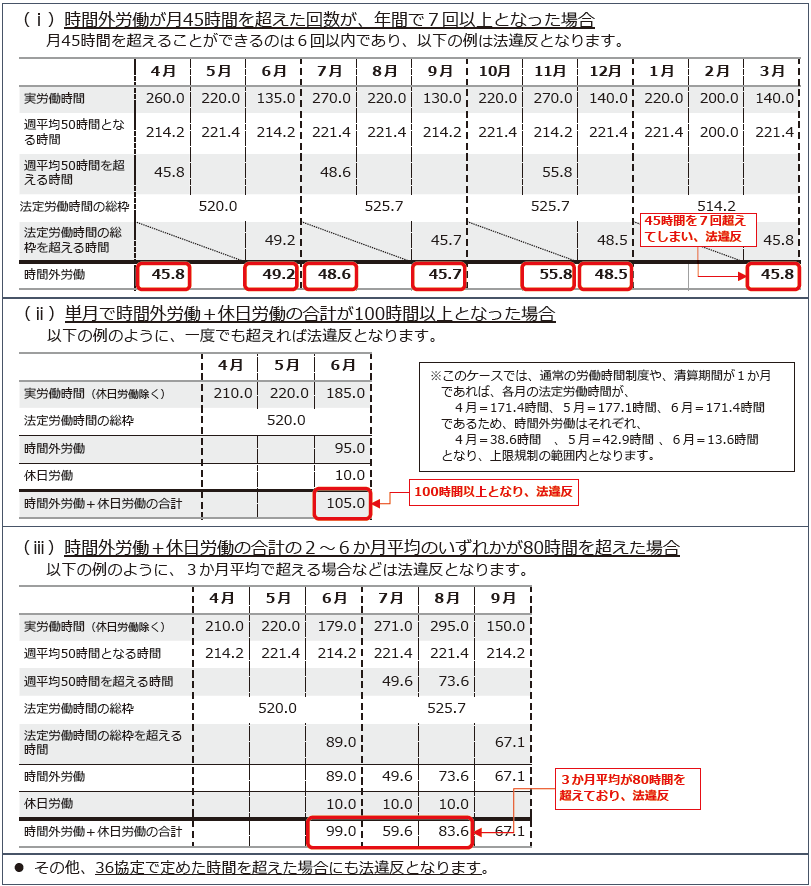

(3)時間外労働の上限規制の違反となるケース

フレックスタイム制のもとで、時間外労働の上限規制の違反となるケースについては、次のとおり示されています。

法違反(時間外労働の上限規制の違反)となるケースの例

ここでは、清算期間を4~6月、7~9月、10~12月、1~3月の各3か月とするフレックスタイム制を導入し、36協定の対象期間を4月~翌3月としたケースについて、法違反となるケースを確認します。以下のような場合に法違反となるので注意が必要です。

(出所:厚生労働省「フレックスタイム制の分かりやすい解説&導入の手引き」)

9その他のフレックスタイム制における改正事項

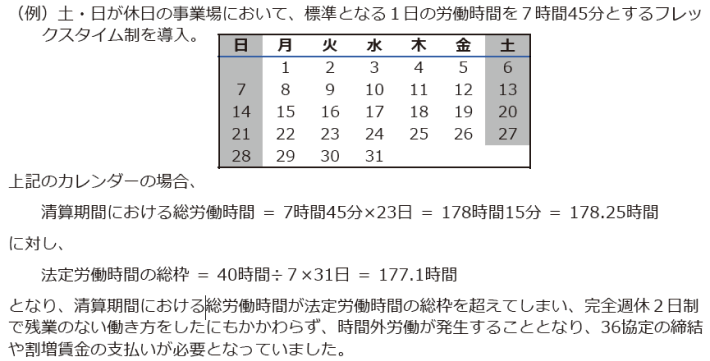

○完全週休2日制の場合の清算期間における労働時間の限度(改正労基法32条の3第3項)

これまで、完全週休2日制の事業場でフレックスタイム制を導入した場合には、1日8時間相当の労働であっても、曜日のめぐりによって、清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えてしまう場合が出てくる不都合を解消したものです。

- ◯完全週休2日制の場合の不都合を解消

-

ここも注目!

完全週休2日制の事業場におけるフレックスタイム制

これまで、完全週休2日制の事業場でフレックスタイム制を導入した場合には、1日8時間相当の労働であっても、曜日の巡りによって、清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えてしまう場合がありました。

今回の法改正では、この問題を解消するために、以下の改正も⾏っています。

- ✓週の所定労働日数が5日(完全週休2日)の労働者が対象

- ✓労使が書⾯で協定(労使協定)することによって、「清算期間内の所定労働日数×8時間」を労働時間の限度とすることが可能

これによって、労使が協定すれば、完全週休2日制の事業場において、残業のない働き方をした場合に、曜日の巡りによって想定外の時間外労働が発生するという不都合が解消されます。

上記の例の場合、

清算期間における総労働時間= 7時間45分×23日= 178時間15分= 178.25時間

に対し、

法定労働時間の総枠= 8時間×23日= 184時間

となり、清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠に収まります。(出所:厚生労働省「フレックスタイム制の分かりやすい解説&導入の手引き」)