しっかり学ぼう!働くときの基礎知識

事業主・労務管理担当の方へ

専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制とは

「専門業務型裁量労働制」とは、業務の性質上、その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして定められた20の業務の中から、対象となる業務等を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度(労基法第38条の3)です。

-

専門業務型裁量労働制をご理解頂くためには~

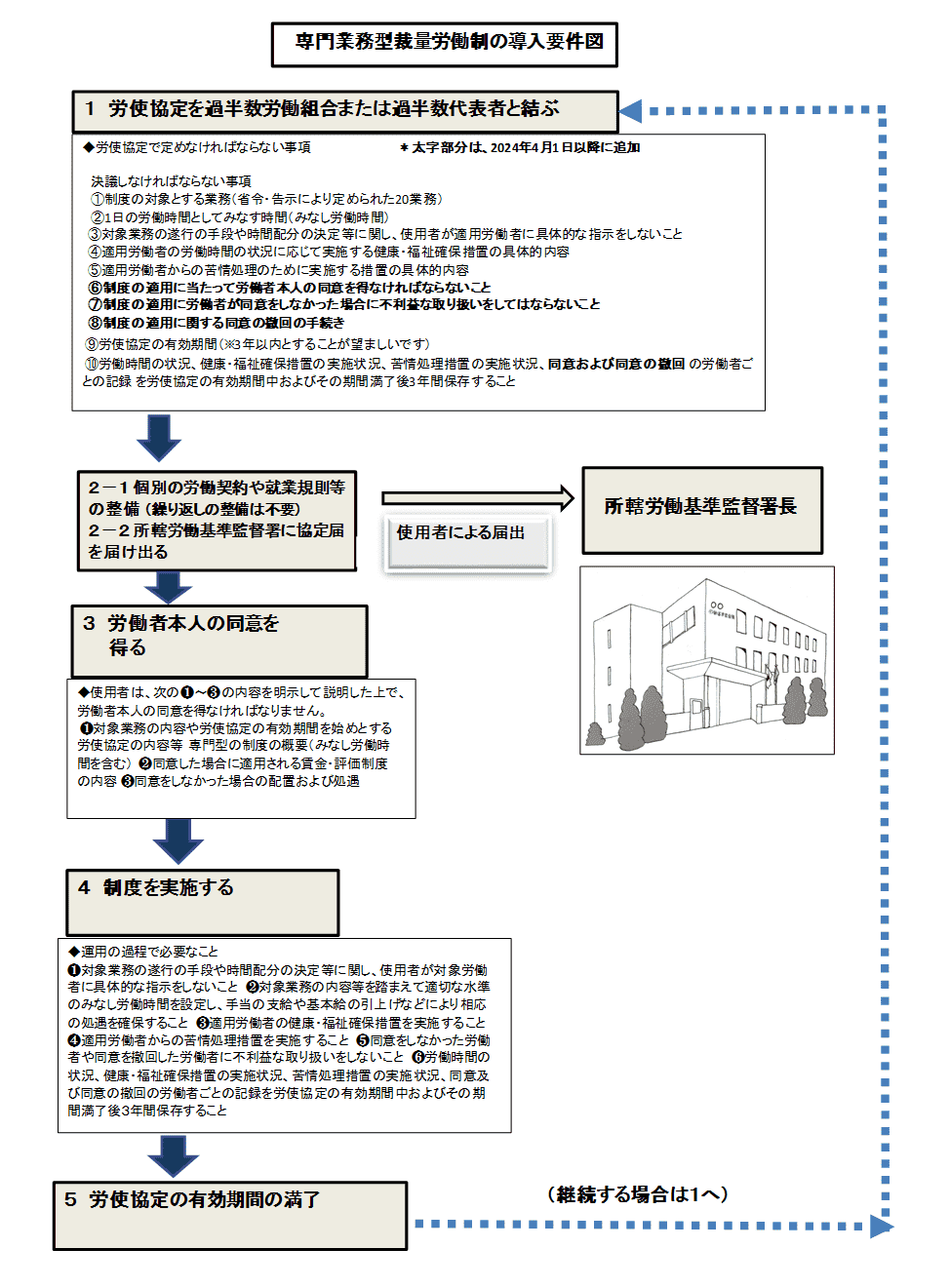

専門業務型裁量労働制については、その要件や届出等について、どの時点で何をしなければならないかを理解しておくことが必要です。

そのためには、まず、大きな流れを頭において頂いた上で、各要件をご理解いただく方が理解しやすいと思います。

労使の紛争が起こる契機となるのもこの要件をそれぞれが十分理解していなかったことが原因ということもあります。

そこで、企画業務型裁量労働制の導入の流れとその要件等をまとめた図(以下「導入要件図」)を作成しましたので、この図をご覧になりながらそれぞれのチェックポイントを見て頂きたいと思います。

1労使協定を過半数労働組合または過半数代表者と結ぶ

(1)労使協定

使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者(以下「過半数組合等」)との書面による協定により、「労使協定で定めなければならない事項」について、定めることが必要です。

*労使協定は、作業場への掲示等により労働者に周知しなければなりません。

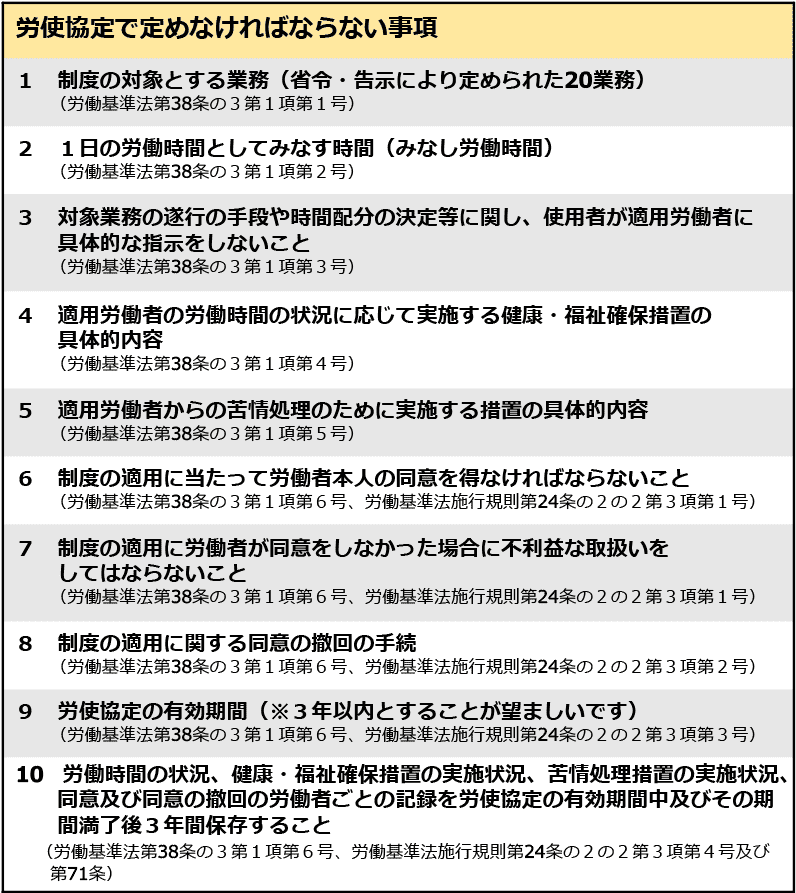

(2)労使協定で定めなければならない事項

(出所:厚生労働省「専門業務型裁量労働制の解説」)

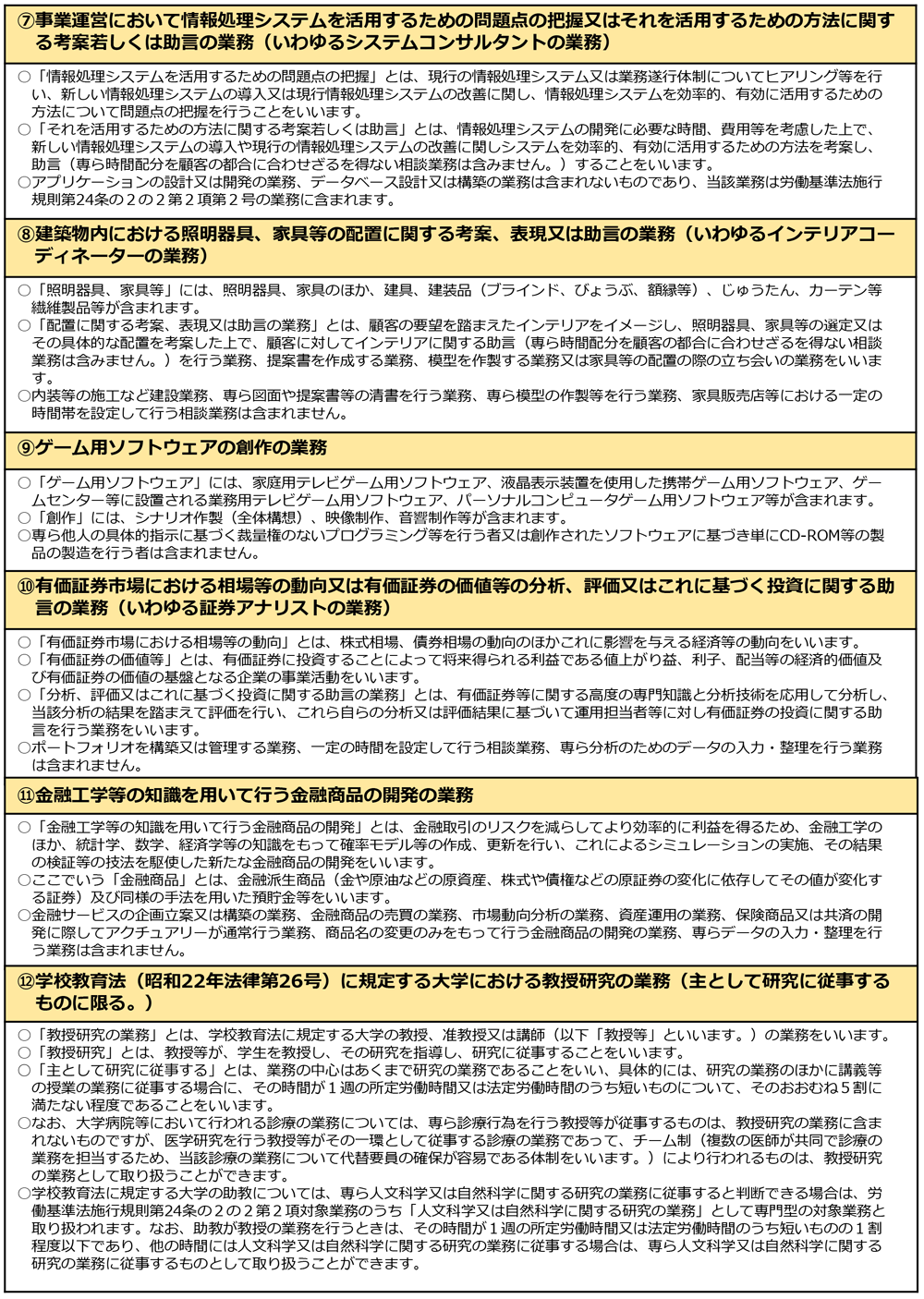

協定事項1 制度の対象とする業務(省令・告示により定められた20業務)(労基法第38条の3第1項第1号)

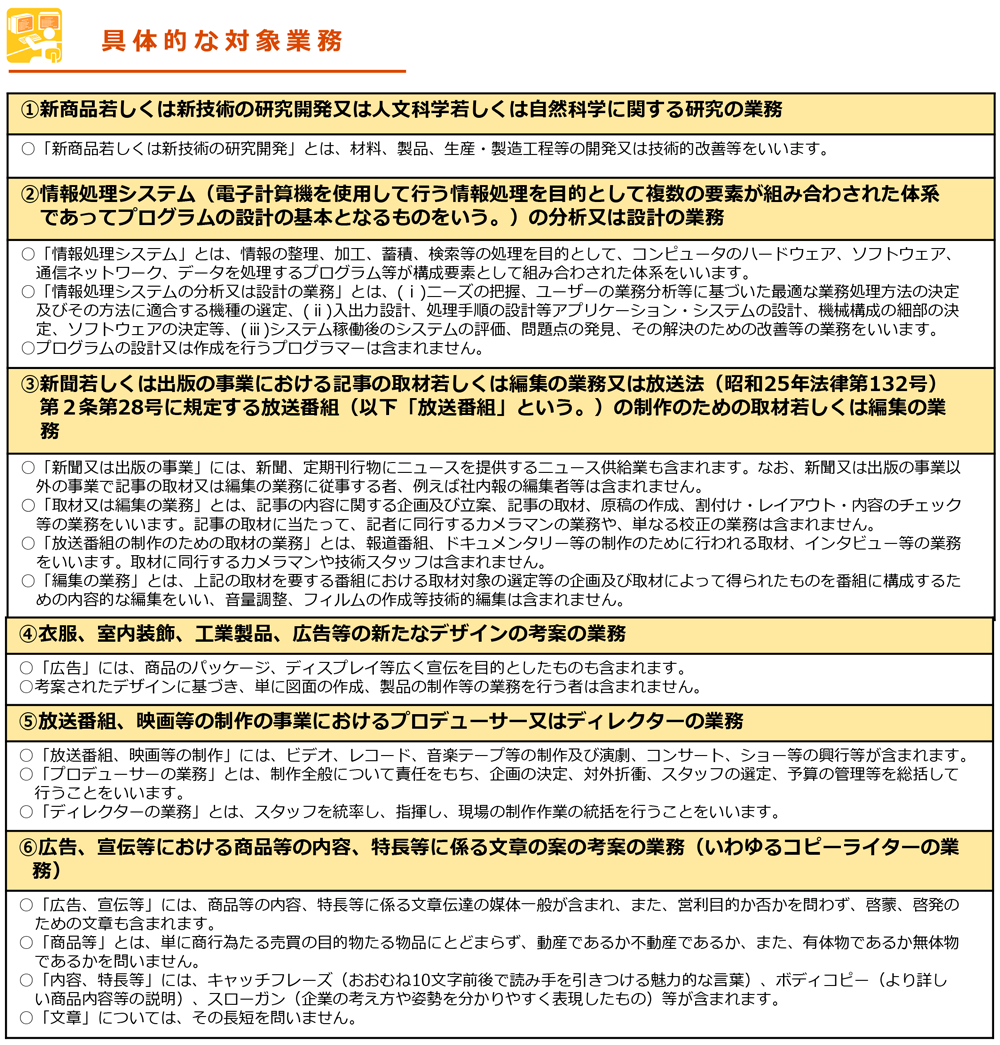

(1)具体的な対象業務

(ⅰ)「具体的な対象業務」

専門型の対象業務は、業務の性質上その遂行の方法等を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段および時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして省令および告示によって定められた業務(全20業務)です。

(出所:厚生労働省「専門業務型裁量労働制の解説」)

(ⅱ)留意点

イ 業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねることができないにもかかわらず、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないことを労使協定で定めても、専門型の適用によるみなし労働時間制の適用はありません。

ロ 対象業務に労働者が従事している場合であっても、その業務の遂行の手段および時間配分の決定等に関し労働者に裁量がないという状況が明らかになった場合には、専門型を適用することはできず、労働時間のみなしの効果は生じません。

*例えば、数人でプロジェクトチームを組んで開発業務を行っている場合で、①そのチーフの管理の下に業務遂行、時間配分が行われている者や、②プロジェクト内で業務に付随する雑用、清掃等のみを行う者は専門型の対象とはなりません。また、研究開発業務に従事する者を補助する助手、プログラマー等は、専門型の対象とはなりません。

ハ 適用労働者が従事する業務の内容が、専門型の業務のうち複数の対象業務に該当する場合は、業務の内容がそれぞれの対象業務に該当している限り、労使協定の内容を前提に専門型の適用対象となります。

ニ 専門型の対象業務と対象業務とは全く異なる業務(非対象業務)を混在して行う場合は、たとえ非対象業務が短時間であっても、それが予定されている場合は専門型を適用することはできません。

(2)専門業務型裁量労働制の適用対象となり得る労働者の範囲

(ⅰ)適用対象となり得る労働者の範囲

適用対象となり得る労働者の範囲は、労使で十分に協議することが望ましいです。

具体的に適用対象となり得る労働者を定めるに当たっては、その労働者が対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有しているかについて、労使協定の当事者で十分に協議した上で決定することが適切です。

(ⅱ)留意点

イ 適用対象となり得る労働者の範囲を労使で協議するに当たっては、当該者が対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であるかの判断に資するよう、使用者は、過半数組合等に対し、各事業場の属する企業等における労働者の賃金水準(労働者への賃金・手当の支給状況を含む)を示すことが望ましいです。

ロ 適用労働者に適用される賃金・評価制度の内容については、労使協定の内容について協議するに先立ち、使用者から過半数組合等に十分に説明を行うことが望ましいです。

決議事項2 1日の労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)(労基法第38条の3第1項第2号)

(ⅰ)みなし労働時間の要件

イ 労働時間としてみなす時間は、1日についての対象労働者の労働時間数として、具体的に定められたものを協定する必要があります。

ロ 1週間単位や、1か月単位の時間を決議することはできません。

(ⅱ)留意点

イ みなし労働時間を設定するに当たっては、対象業務の内容並びに対象労働者に適用される賃金・評価制度を考慮して適切な水準のものとなるようにし、適用労働者の相応の処遇を確保することが必要です。

*相応の処遇については、個別具体的に各事業場の状況を踏まえて判断する必要がありますが、通常の労働時間制度ではなく、裁量労働制を適用するのにふさわしい処遇が確保されていることが必要です。

ロ みなし労働時間は、専門型を適用する上で、必ずしも実労働時間と一致させなければならないものではありません。例えば、各事業場における「所定労働時間」や「所定労働時間に一定の時間を加えた時間」をみなし労働時間とすること等は可能ですが、その場合にも、適用労働者への特別の手当の支給や、適用労働者の基本給の引上げなどを行い、相応の処遇を確保することが必要です。

ハ 各事業場における所定労働時間をみなし労働時間として設定するような場合において、所定労働時間相当働いたとしても明らかに処理できない分量の業務を与えながら相応の処遇を確保しないといったことは、制度の趣旨を没却するものであり、不適当です。

決議事項3 対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が適用労働者に具体的な指示をしないこと(労基法第38条の3第1項第3号)

(ⅰ)使用者の具体的指示の禁止

対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が適用労働者に具体的な指示をしないことを協定に定める必要があります。

(ⅱ)留意点

イ 「時間配分の決定」には始業及び終業の時刻の決定も含まれます。使用者から始業または終業の時刻のいずれか一方でも指示される業務は、対象業務に該当しません。

ロ 業務量が過大である場合や期限の設定が不適切である場合には、労働者から時間配分の決定に関する裁量が事実上失われることがあることに留意してください。

ハ 労働者から時間配分の決定等に関する裁量が失われたと認められる場合には、労働時間のみなしの効果は生じないものであることに留意してください。

ニ 専門業務型裁量労働制に当たっては、使用者は、適用労働者の上司に対し、以下の事項について必要な管理者教育を行い、十分理解させることが適当です。

①専門型の趣旨および制度の内容

②業務量および期限を適正に設定し、指示を的確に行うこと

③適用労働者から時間配分の決定等に関する裁量が事実上失われるおそれがある場合には、的確にこれらの見直しを行うこと

決議事項4 対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置の具体的内容(労基法第38条の3第1項第4号)

(1)労働時間の状況の把握義務

(ⅰ)労働時間の状況の把握義務

企画業務型労働制においても労働安全衛生法第66条の8の3等により、労働時間の状況の把握が義務つけられており、いかなる時間帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったかを把握する必要があります。その方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切なものであることが必要であり、対象事業場の実態に応じて適当な方法を具体的に明らかにしていることが必要です。

上記により把握した労働時間の状況に基づいて、対象労働者の勤務状況に応じ、使用者がいかなる健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確に協定することが必要です。

- ◯勤務状況

-

「勤務状況」とは何か

労働安全衛生法第66 条の8の3により把握することが義務付けられている「 労働時間の状況 」に加え、深夜や休日における労働の回数その他の対象労働者における労働の負荷の強度を総じて指すものです。

各健康 ・ 福祉確保措置中の 「 把握した労働時間 」 については 、 どのように把握すればよいか

事前に労使で協議の上決定していれば、①各事業場において把握した労働時間の状況、②実労働時間を把握している各事業場においては把握した実労働時間のいずれの方法で把握することとしても差し支えありません。

(出所:厚生労働省「専門業務型裁量労働制の解説」)

(ⅱ)留意点

イ 適用労働者については、業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ね、使用者が具体的な指示をしないこととなりますが、使用者はこのために当該適用労働者について、労働者の生命、身体および健康を危険から保護すべき義務(いわゆる安全配慮義務)を免れるものではありません。

ロ 使用者が健康・福祉確保措置を実施した結果を踏まえ、特定の適用労働者に専門型を適用しないこととする場合におけるその後の配置および処遇またはその決定方法については、あらかじめ労使協定で定めておくことが望ましいです。

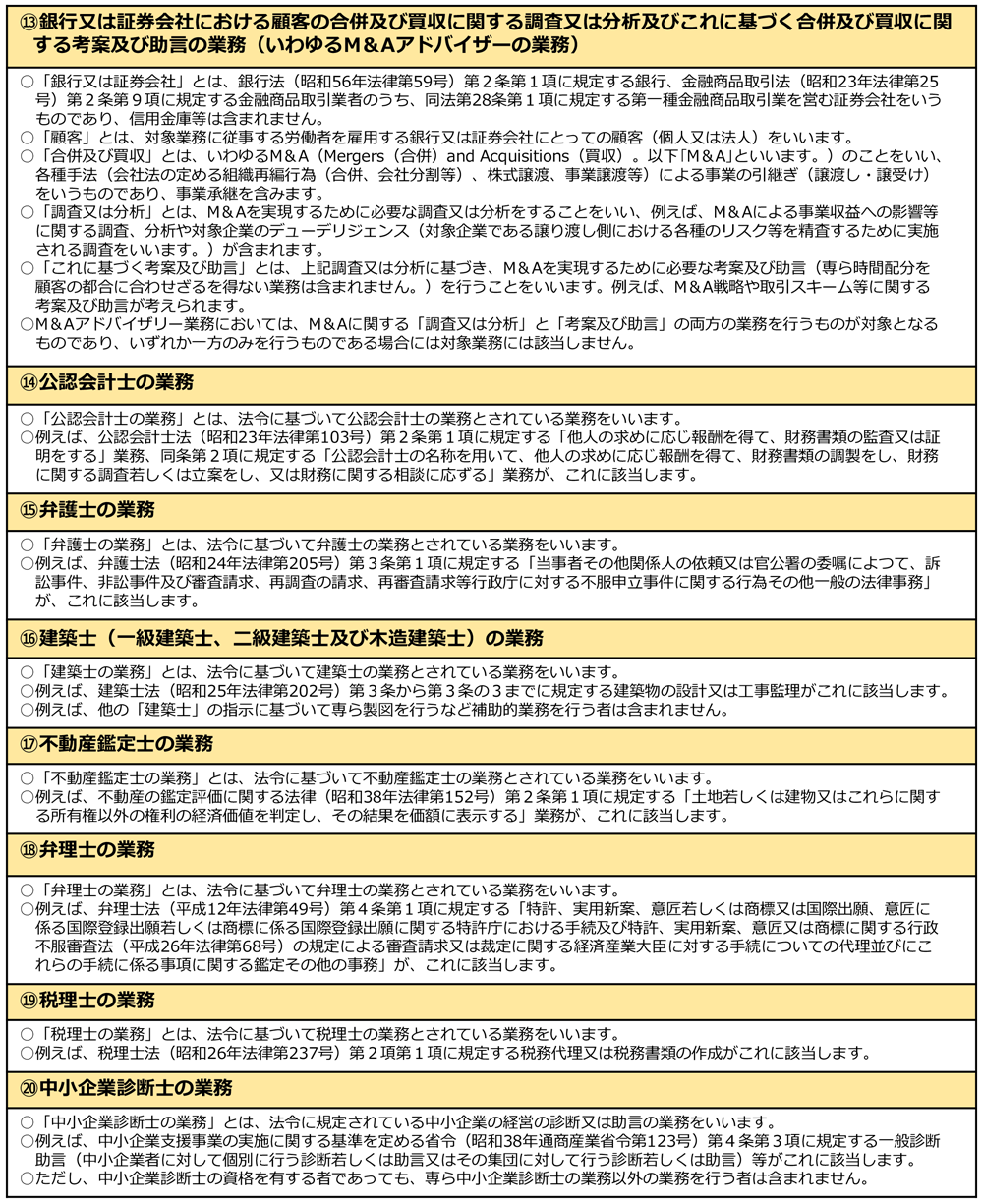

(2)健康・福祉確保措置

(ⅰ)以下の①~⑩のいずれかの措置を選択して協定し、実施することが適切です。

健康・福祉確保措置を決議するに当たっては、長時間労働の抑制や休日確保を図るための各事業場の適用労働者全員を対象とする措置として①~④までに掲げる措置の中から一つ以上を実施し、かつ、勤務状況や健康状態の改善を図るための個々の対象労働者の状況に応じて講ずる措置として⑤~⑩に掲げる措置の中から一つ以上を実施することが望ましいです。このうち特に、把握した対象労働者の勤務状況およびその健康状態を踏まえ、労働者の健康確保をはかる上で、③の措置を実施することが望ましいです。

(出所:厚生労働省「専門業務型裁量労働制の解説」)

(ⅱ)留意点

上記と併せて次の事項についても労使協定で定めることが望まれます。

①使用者が適用労働者の勤務状況を把握する際、併せて健康状態を把握すること

②使用者が把握した適用労働者の勤務状況およびその健康状態に応じて、適用労働者の専門型の適用について必要な見直しを行うこと

③使用者が適用労働者の自己啓発のための特別の休暇の付与等能力開発を促進する措置を講ずること

決議事項5 適用労働者からの苦情処理のために実施する措置の具体的内容(労基法第38条の3第1項第5号)

(ⅰ)協定

適用労働者からの苦情の処理に関する措置を使用者が実施すること及びその具体的内容を協定しなければなりません。

苦情の申出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等その具体的内容を明らかにすることが望ましいです。

(ⅱ)留意点

イ 使用者や人事担当者以外の者を苦情の申出の窓口とする等の工夫により、適用労働者が苦情を申し出やすい仕組みをつくることが望ましいです。また、苦情には至らない運用上の問題点についても幅広く相談できる体制を整備することが望ましいです。

※労使委員会を設置する場合には、企画業務型裁量労働制と同様に、労使委員会が苦情の申出の窓口としての役割を担うこと等により、委員が苦情の内容を確実に把握できるようにすることや、苦情には至らない運用上の問題点についても幅広く相談できる体制を整備することが望ましいです。

ロ 取り扱う苦情の範囲については、専門型の実施に関する苦情のみならず、適用労働者に適用される賃金・評価制度等の専門型に付随する事項に関する苦情も含むものとすることが望ましいです。

ハ 既に企業内に苦情処理システムをお持ちの企業については、例えば、そのようなシステムで企画業務型裁量労働制に関する苦情処理を併せて行うことを対象労働者に周知するとともに、当該システムが企画業務型裁量労働制の運用の実態に応じて機能するよう配慮することが求められます。

決議事項6 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得なければならないこと(労基法第38条の4第1項第6号 労基則第24条の2の2第3項第1号)

(ⅰ)労働者本人の同意

専門業務型裁量労働制の適用を受けることについて労働者本人の同意を得ることを協定しなければなりません。

労働者本人の同意は、労働者ごとに、かつ労使協定の有効期間ごとに得られるものであることが必要です。

(ⅱ)留意点

イ 労働者本人の同意については、書面によること等その手続を労使協定において具体的に定めることが適当です。

ロ ①対象業務の内容を始めとする労使協定の内容等各事業場における専門型の制度の概要、②専門型の適用に同意した場合に適用される賃金・評価制度の内容、③同意しなかった場合の配置および処遇について、使用者が労働者に対し、明示した上で説明して当該労働者本人の同意を得ることとすることを労使協定で定めることが適当です。

なお、「制度の概要」にみなし労働時間は含まれるため、専門型の適用により、みなし労働時間の時間数労働したものとみなされることを明示した上で説明を行うことが必要です。

ハ 使用者は、労働者本人の同意を得るに当たって、苦情の申出先、申出方法等を書面で明示する等、苦情処理措置の具体的内容を適用労働者に説明することが適当です。

ニ 十分な説明がなされなかったこと等により、当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものとは認められない場合には、労働時間のみなしの効果は生じないこととなる場合があります。「自由な意思に基づいてされたものとは認められない場合」については、個別具体的に判断する必要がありますが、例えば、労働者に対して、同意した場合に適用される賃金・評価制度の内容ならびに同意しなかった場合の配置および処遇について、同意に先立ち、誤った説明を行ったことなどにより、労働者が専門型の適用の是非について検討や判断を適切にできないままに同意に至った場合などは、自由な意思に基づいてされたものとは認められないものと考えられます。

決議事項7 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取り扱いをしてはならないこと(労基法第38条の3第1項第6号 労基則第24条の2の2第3項第1号)

(ⅰ)同意をしなかった場合の不利益取り扱いをしないことを協定しなければなりません。

(※)その他不利益な取り扱いは、賃金の減額、降格等の労働条件についての不利益な取り扱いが考えられます。

(ⅱ)留意点

イ 専門業務型裁量労働制の適用を受けることに同意しなかった場合の配置および処遇は、そのことを理由として不利益に取り扱うものであってはなりません。

ロ 不利益取り扱いに当たるか否かについては、個別の事情に応じて判断されますが、あらかじめ労働契約(個別の労働契約や就業規則等)の内容として、適用労働者と非適用労働者の等級とそれに基づく賃金額や、対象労働者のみ支給対象の手当が定められている場合には、同意をしなかった場合の労働条件は当該労働契約の内容に基づき決定されるものであるため、その内容が明らかに合理性のないものでない限り、同意をしなかったことを理由とする不利益取り扱いには当たりません。

決議事項8 制度の適用に関する同意の撤回の手続き(労基法第38条の3第1項第6号、労基則第24条の2の2第3項第2号)

(ⅰ)対象労働者の同意の撤回に関する手続を協定しなければなりません。

イ 協定に当たっては、撤回の申出先となる部署及び担当者、撤回の申出の方法等その具体的内容を明らかにすることが必要です。

ロ 適用労働者が同意を撤回した場合の配置及び処遇について、同意の撤回を理由として不利益に取り扱う(※)ものではあってはなりません。

(※)解雇、賃金の減額、降格等の労働条件についての不利益な取り扱いが考えられます。

(ⅱ)留意点

イ 適用労働者が同意を撤回した場合の撤回後の配置及び処遇又はその決定方法について、あらかじめ決議で定めておくことが望ましいです。

ロ 同意の撤回に関する手続は、同意の撤回が可能であることを前提として定める必要があり、決議において同意の撤回は認めない旨を定めることはできません。

決議事項9 労使協定の有効期間(労基法第38条の3第1項第6号、労基則第24条の2の2第3項第3号)

(ⅰ)労使協定には、有効期間を定めなければなりません。

(ⅱ)留意点

使用者は

イ 労使協定の有効期間は、3年以内とすることが望ましいです。

ロ また、自動更新をする旨を協定することは認められません。労使協定の有効期間の満了に当たっては、再び決議する必要があります。

ハ <労使協定の見直し等>

(イ)労使協定の内容は一定の期間ごとに見直すことが適当です。

(ロ)使用者は、労使協定の内容を見直す場合には、当該事業場における適用労働者に適用される賃金・評価制度の運用状況※を過半数組合等に対して開示することが適当です。

※賃金・評価制度の運用状況とは、当該事業場の実情に応じて、例えば、適用労働者の賃金水準や専門型に係る特別手当の実際の支給状況、適用労働者の実際の評価結果の状況などをまとめた概要等を示すことが考えられます。

(ハ)使用者が過半数組合等に情報を開示するに当たっては、適用労働者のプライバシーの保護に十分留意してください。

決議事項10 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意および同意の撤回の労働者ごとの記録を決議の有効期間中およびその期間満了後3年間保存すること

(労基法第38条の3第1項第6号、労基則第24条の2の2第3項第4号及び71条)

(ⅰ)使用者は、以下の労働者ごとの記録を労使協定の有効期間中およびその期間満了後3年間保存することを協定し、作成・保存しなければなりません。

①適用労働者の労働時間の状況

②適用労働者の健康・福祉確保措置の実施状況

③適用労働者からの苦情処理に関する措置の実施状況

④同意および同意の撤回

(ⅱ)作成および保存方法は書面のみならず、電磁的記録(コンピューター等の電子機器等で作成するデータ)の作成および保存も可能です。

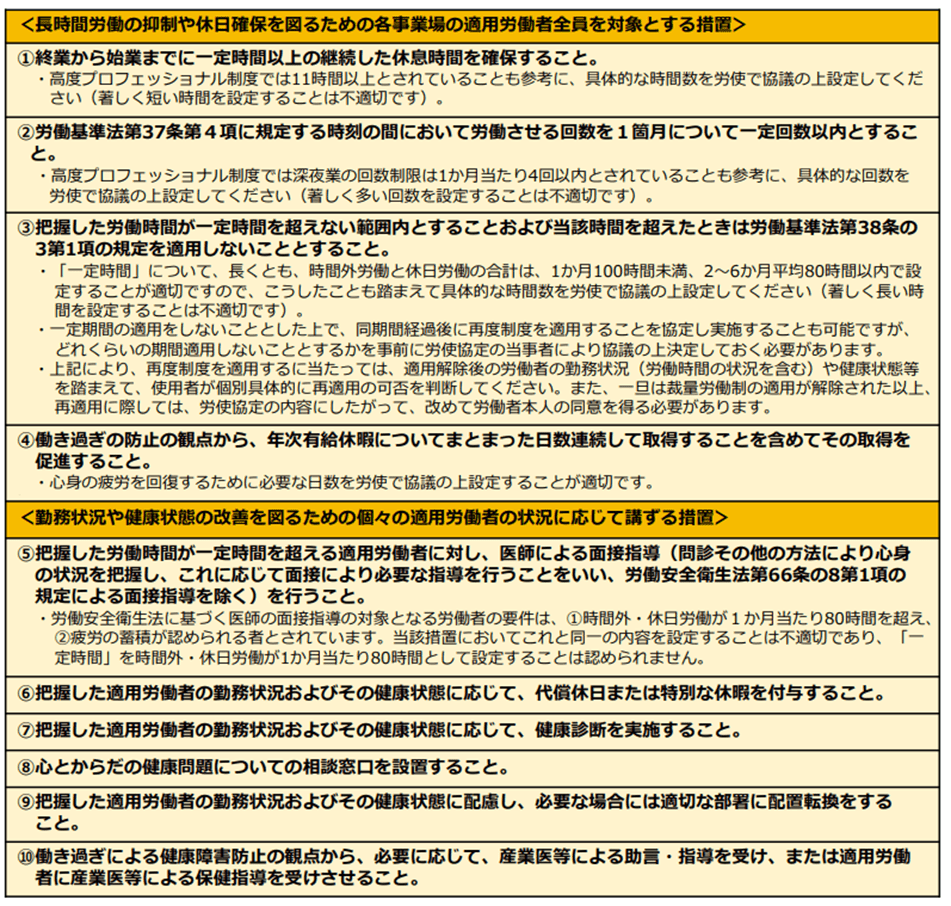

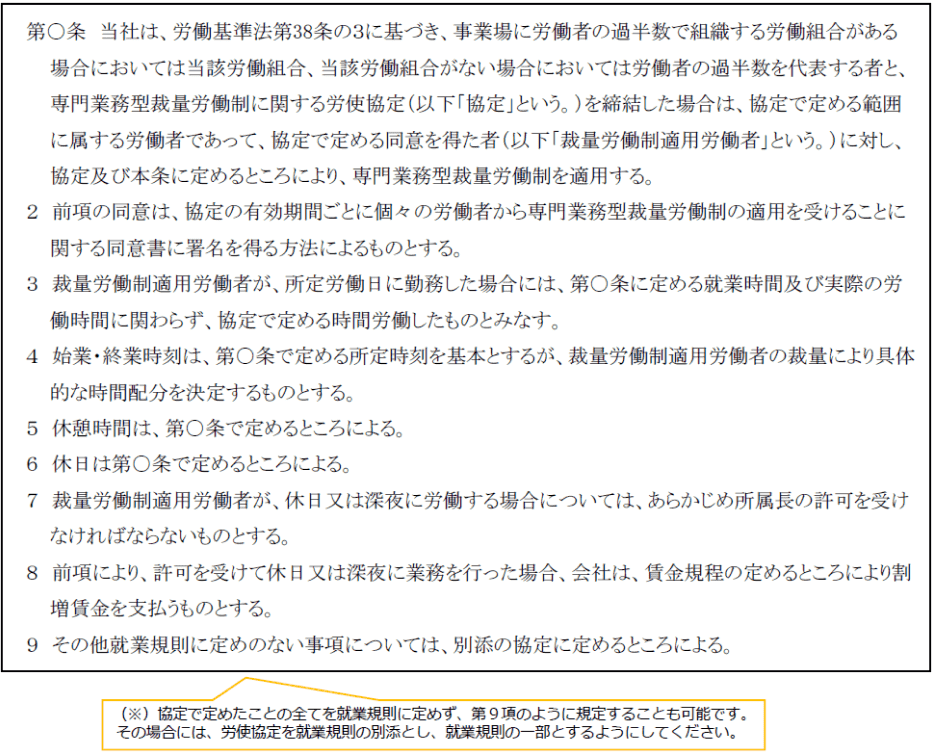

- ◯協定例

-

(出所:厚生労働省「専門業務型裁量労働制の解説」)

2-1 個別の労働契約や就業規則等の整備

裁量労働制を労働者に適用するためには労働契約上の根拠が必要であるため、協定とは別に、個別の労働契約や就業規則等に裁量労働制に関する規定を定める必要があります。そのため、個々の労働者に裁量労働制を適用する前(労働者本人から同意を取得する前)には裁量労働制に関する規定を定めることが必要です。

一般的には、就業規則に定めることが多いです。就業規則で対応される場合は、以下の「就業規則の規定例」も参考にしてください。なお、就業規則による場合は、就業規則は事業場で周知する必要があります。また、常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則の作成・変更をした場合は、過半数組合があればその労働組合、過半数組合がなければ労働者の過半数を代表する者から意見を聴取した上で、その意見書を添えて所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(後記2-2の協定届と一緒に対応いただくことが考えられます)。

- ◯専門業務型裁量労働制に関する就業規則の規定例

-

(出所:厚生労働省「専門業務型裁量労働制の解説」)

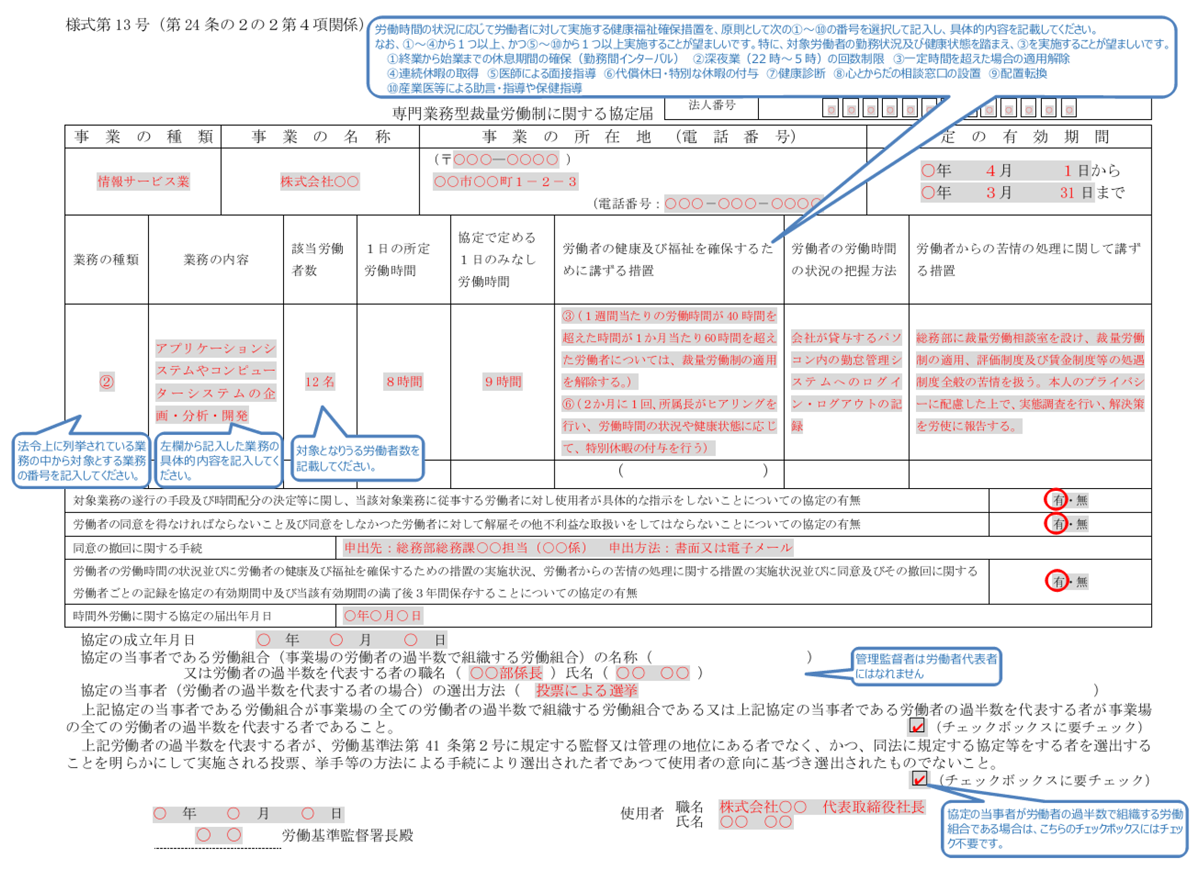

2-2 所轄労働基準監督署長に協定届を届け出る

(労基法第38条の3第1項第6号、労基則第24条の2の2第4項)

協定は、所定の様式により所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

- ◯企画業務型裁量労働制に関する決議の記入例

-

(出所:厚生労働省「専門業務型裁量労働制の解説」)

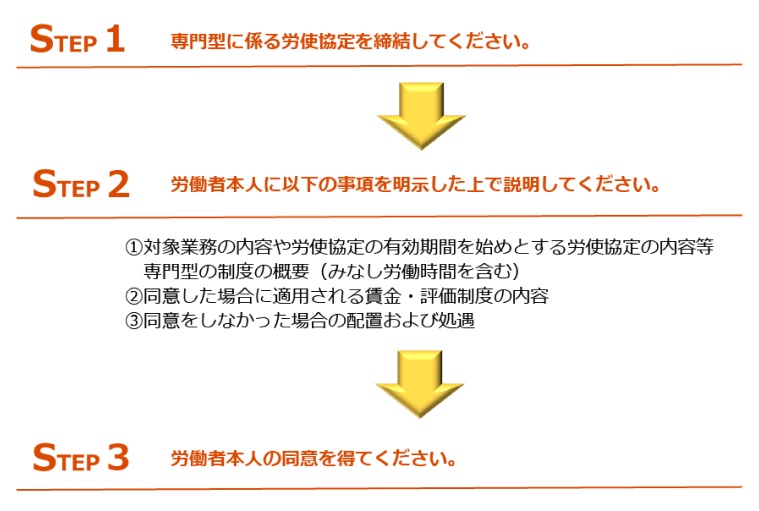

3労働者本人の同意を得る

(労基法第38条の3第1項、改正労基則第24条の2の2第3項)

(1)労働者本人の同意

労働者に専門業務型裁量労働制を適用するために、使用者は、労使協定に従い、当該労働者本人の同意を得なければなりません。

同意をしなかった労働者に対して、使用者は解雇その他不利益な取り扱いをしてはなりません。(※)その他不利益な取り扱いは、賃金の減額、降格等の労働条件についての不利益な取り扱いが考えられます。

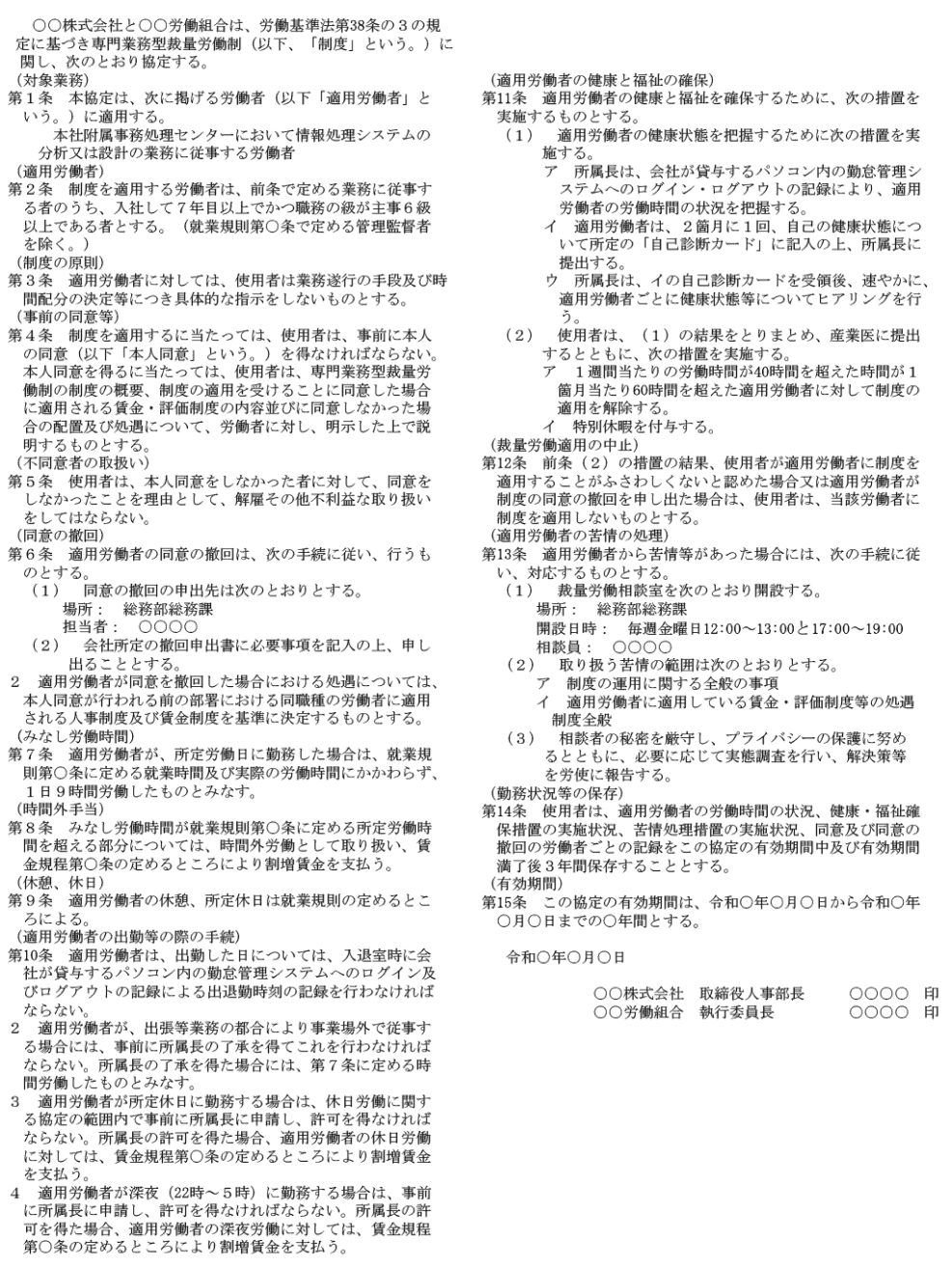

(2)同意を得る手順

(出所:厚生労働省「専門業務型裁量労働制の解説」)

(3)留意点

(ⅰ)就業規則による包括的な同意は、「個別の同意」に当たりません。

(ⅱ)専門業務型裁量労働制の適用を受けることについての労働者本人の同意については、口頭のみではなく、書面や電磁的記録など確実な方法で取得することが適切です。 また、同意に関する労働者ごとの記録は決議の有効期間中およびその満了後3年間保存する必要があります。

(ⅲ)専門業務型裁量労働制の同意取得に際しての制度の概要等の説明についても、労働者が自身に適用される制度内容等を十分に理解、納得した上で同意を行うことが必要であり、口頭のみではなく、書面や電磁的記録を用いる方法により説明することが適切です。また、書面や電磁的記録で制度の概要等を明示するのみでは足らず、それに加えて労働者が制度の概要等を理解できるような説明を行うことが必要であり、質疑応答ができるような形で説明を行うようにしてください。

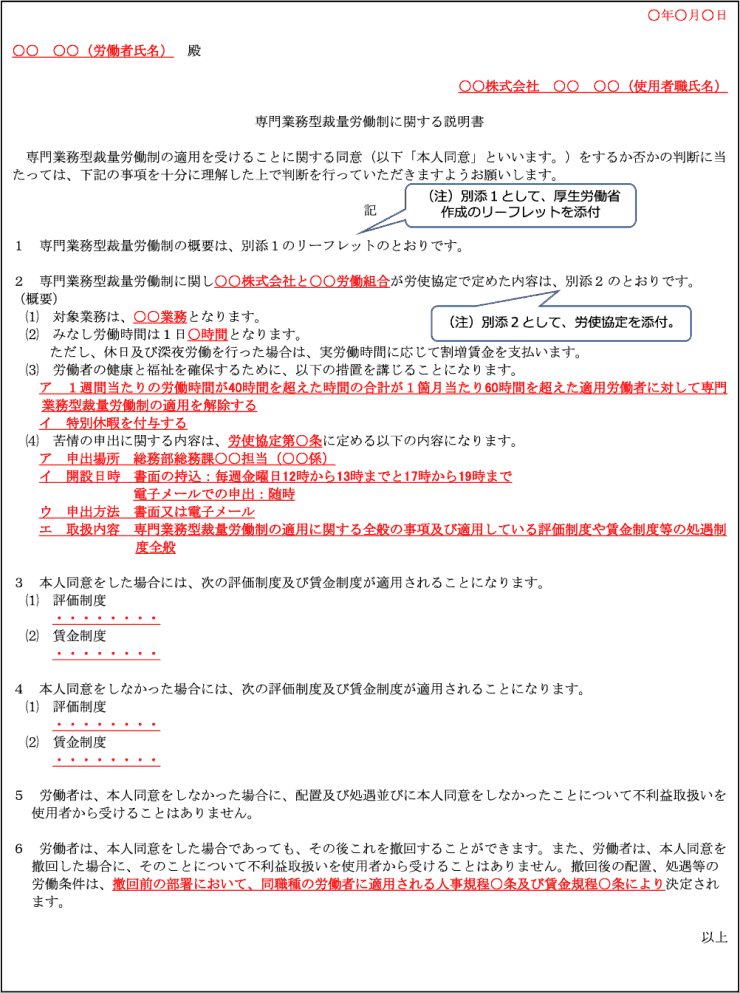

- ◯本人同意を得るに当たって

労働者に明示する書面のイメージ -

(出所:厚生労働省「専門業務型裁量労働制の解説」)

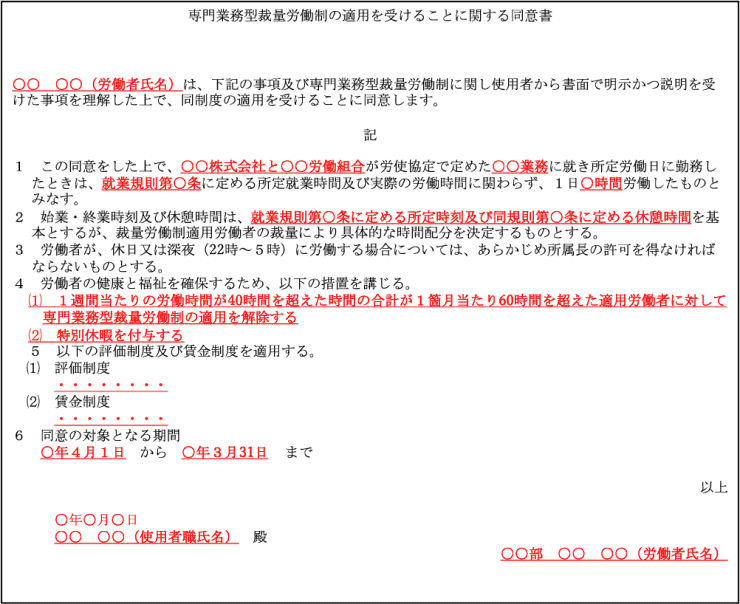

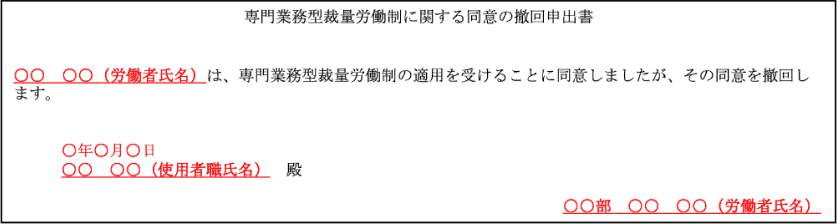

- ◯制度の適用に関する同意書面のイメージと

同意の撤回書面のイメージ -

(出所:厚生労働省「企画業務型裁量労働制の解説」)

4制度を実施する

(1)制度の法的効果

労働者を対象業務に就かせ、専門業務型裁量労働型を適用することにより、適用労働者については、「実際の労働時間と関係なく、労使協定で定めた時間労働したものとみなす」効果が発生します。法定労働時間を超えてみなし労働時間を設定する場合には、36協定を締結する必要があります。また、みなし労働時間のうち法定労働時間を超えている部分については、割増賃金の支払いが必要になります。

(2)休日労働・深夜労働

なお、労働基準法第35条の休日労働に関する規定および労働基準法第37条の深夜時間帯の労働に関する規定は企画業務型裁量労働制によって労働時間を算定する場合にも適用され、対象労働者が休日および深夜労働をした場合には、みなし労働時間ではなく、実際に働いた時間に応じて割増賃金を支払わなければなりません。また、労働基準法第34条の休憩や労働基準法第39条の年次有給休暇などの規定も適用されます。

(3)使用者の措置義務

使用者は、健康・福祉確保措置や苦情処理措置の実施、記録の保存など、決議で定めた措置を実施しなければなりません。

(4)適用労働者は、同意を撤回することができます。

(5)裁量労働制適用労働者に対する労働安全衛生法の措置について

(ⅰ)面接指導の実施―対象労働者に対する面接指導(義務)

事業者は、1週間当たりの労働時間のうち40時間を超える時間が月80時間を超えた労働者に対し、労働者本人の申し出があった場合には、医師による面接指導を実施しなければなりません(安衛法第66条の8、安衛則第52条の2)。

(ⅱ)産業医に対する健康管理等に必要な情報提供

事業者は、①対象労働者に対する面接指導実施後の措置または講じようとする措置の内容に関する情報、②1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超えた労働者の氏名および当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報について、産業医に対して、情報提供しなければなりません(安衛則第14条の2)。

(6)制度の実施

実際に対象労働者を対象業務に就かせる場合には、今まで、説明してきた下記事項を実行することになります。

①対象業務の内容等を踏まえて適切な水準のみなし労働時間を設定し、手当や基本給など相応の処遇を確保する→協定事項2

②対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が適用労働者に具体的な指示をしない→協定事項3

③対象労働者健康・福祉確保措置を実施する→協定事項4

④対象労働者の苦情処理措置を実施すること→協定事項5

⑤同意をしなかった労働者や同意の撤回をした労働者に不利益な取り扱いをしない→協定事項7

⑥労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を作成し、決議の有効期間中およびその期間満了後3年間保存する→協定事項10

5労使協定の有効期間の満了

労使協定の有効期間は満了すればそれで終了ですが、継続する場合は、1 労使協定を過半数労働組合または過半数代表者と結ぶから始めることになります。