しっかり学ぼう!働くときの基礎知識

事業主・労務管理担当の方へ

高度プロフェッショナル制度

高度プロフェッショナル制度とは

「高度プロフェッショナル制度」とは、高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度(改正労基法41条の2)です。

-

高度プロフェッショナル制度をご理解頂くためには~

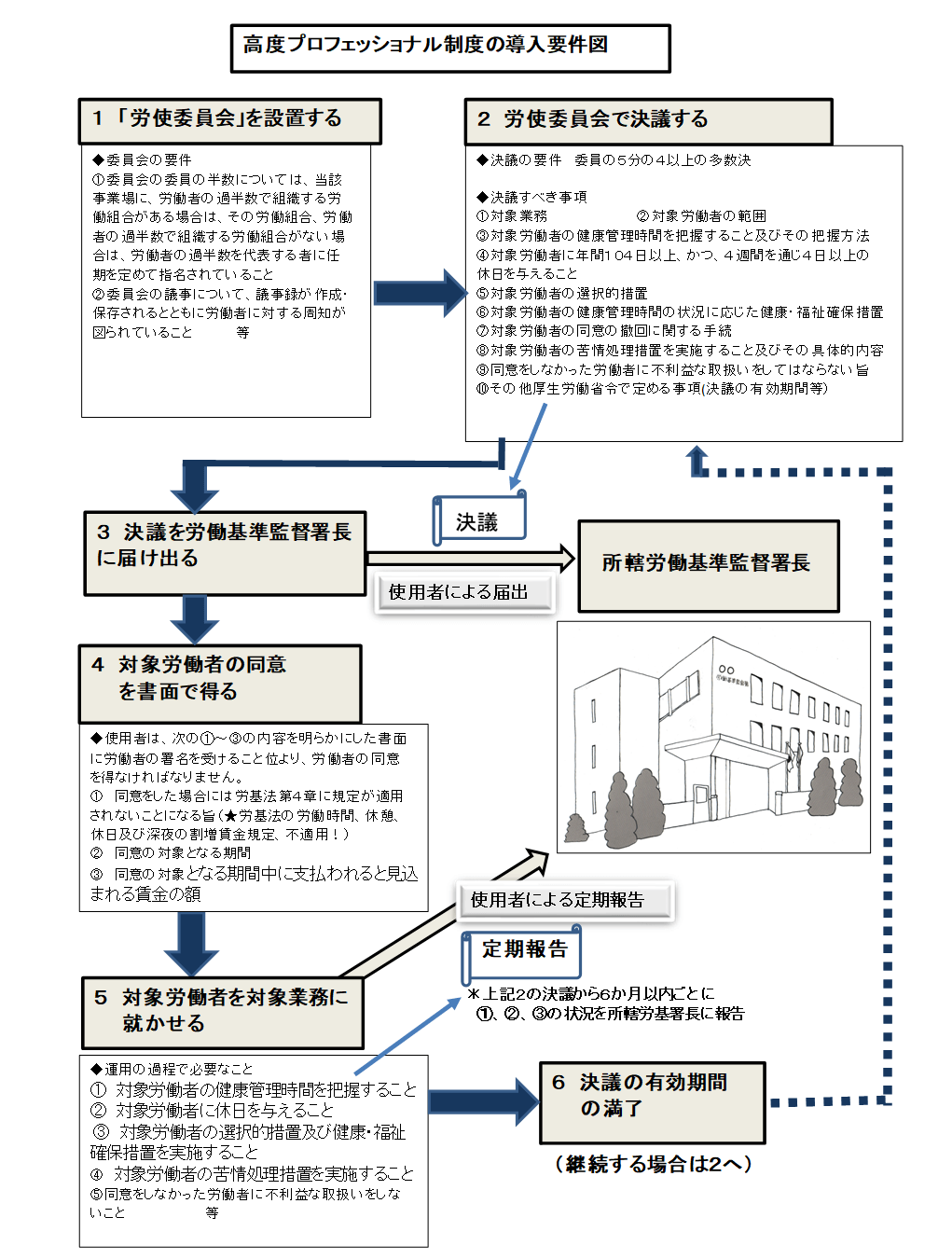

高度プロフェッショナル制度については、その要件や届出等について、どの時点で何をしなければならないかを理解しておくことが必要です。

制度が複雑なので、まず、大きな流れを頭において頂いた上で、各要件をご理解いただく方が理解しやすいと思います。

労使の紛争が起こる契機となるのもこの要件をそれぞれが十分理解していなかったことが原因ということもあります。

そこで、高度プロフェッショナル制度の導入の流れとその要件等をまとめた図(以下「導入要件図」)を作成しましたので、この図をご覧になりながらそれぞれのチェックポイントを見て頂きたいと思います。

-

指針のご確認~

高度プロフェッショナル制度については、平成31年3月25日に「労働基準法第41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」(以下「指針」)が出ています。

この指針は、高度プロフェッショナル制度の実施に関し、使用者及び労働者等並びに労使委員会の委員が留意すべき事項等を定めたもので、対象業務等や各要件についても詳細に書かれています。制度の理解を進めていくためにも、是非、ご確認願います。

1「労使委員会」を設置する

(1)労使委員会とは

「労使委員会」は、賃金、労働時間その他の労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対して意見を述べ、使用者及びその事業場の労働者を代表する者が構成員となっている委員会です。

高度プロフェッショナル制度を導入する際は、対象となる事業場において労使委員会を設置して、必要な事項を決議する必要があります。「労使委員会」は、企画業務型裁量労働制が規定された1998年(平成10年)の労基法改正でその条文(38条の4)の中に持ち込まれたものです。ここでは、労使協定ではなく、労使委員会という労使の組織が設置され、そこでの決議という制度となっています。

(2)労使委員会に先立つ話し合いと注意点

「指針」では、対象事業場の使用者及び労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」)又は労働組合は、労使委員会の設置に先立って、その「設置に係る日程、手順、使用者による一定の便宜の供与がなされる場合にあってはその在り方等について十分に話し合い、定めておくことが望ましい。その際、委員の半数について労基法第41条の2第3項において準用する同法第38条の4第2項第1号に規定する指名(以下「委員指名」という。)の手続を経なければならないことに鑑み、これらの手続を適切に実施できるようにする観点から話合いがなされることが望ましい。特に、同号に規定する労働者の過半数で組織する労働組合がない場合において、使用者は、過半数代表者が必要な手続を円滑に実施できるよう十分に話し合い、必要な配慮を行うことが適当である。」(指針第4の1)とされています。

この箇所で、特に注意すべきは「なお、過半数代表者が適正に選出されていない場合や監督又は管理の地位にある者について委員指名が行われている場合は当該労使委員会による決議は無効であり、過半数代表者は則第6条の2第1項各号に該当するよう適正に選出されている必要がある。また、労使を代表する委員それぞれ1名計2名で構成される委員会は労使委員会として認められない。」(指針第4の1)との点です。

労働者側の過半数代表者についての適格性や適正な手続きについては、それがないと、決議が無効になったり、労使委員会として認められなくなったりすることもあり、それは、高度プロフェッショナル制度の要件が欠けるということになります。そうすると、労基法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しないということが認められなくなり、原則に戻って労基法の規定が適用になって、多くの場合には労働時間や割増賃金に関する法違反となる可能性がありますので、労使委員会の設立手続きや委員の構成にも注意が必要です。

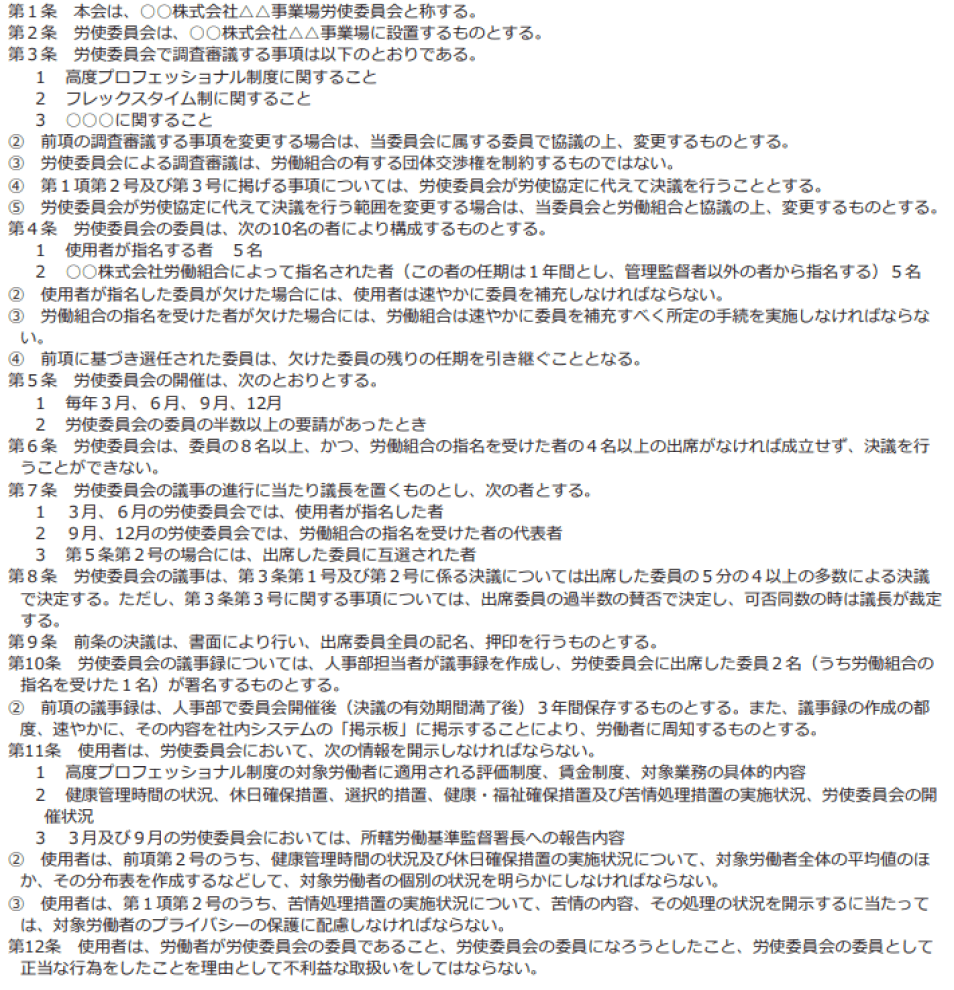

(3)労使委員会の運営規程(改正労基則34条の2の3、労基則24条の2の4)

労使委員会の要件として、改正労基則34条の2の3で準用している労基則24条の2の4では、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程 (以下、「運営規程」)が定められていること、使用者は運営規程の作成又は変更について労使委員会の同意を得なければならないこと等が規定されています。

この運営規程では、以下の項目が規定すべきものとされています。

➀労使委員会の招集に関する事項

(ⅰ)定例として予定されている委員会の開催に関すること

(ⅱ)必要に応じて開催される委員会の開催に関すること

②労使委員会の定足数に関する事項

(ⅰ)全委員にかかる定足数

(ⅱ)労使各側を代表する委員ごとに一定割合又は一定数以上の出席を必要とすること

③労使委員会の議事に関する事項

(ⅰ)議長の選出に関すること

(ⅱ)決議の方法に関すること

④その他労使委員会の運営について必要な事項

(ⅰ)使用者が労使委員会に対し開示すべき情報の範囲、開示手続及び開示が行われる労使委員会の開催時期

(ⅱ)労働組合や、労働条件に関する事項を調査審議する労使協議機関がある場合には、それらと協議の上、労使委員会の調査審議事項の範囲についての定め

⑤労使委員会が労使協定に代えて決議を行うことができる規定の範囲についての定め

- ◯運営規程例

-

(出所:厚生労働省「高度プロフェッショナル制度のわかりやすい解説」)

(4)労使委員会の議事録の保存と周知(改正労基則34条の2の3、労基則24条の2の4)

議事録は、労使委員会の開催の都度作成し、その開催の日(決議が行われた会議の議事録にあっては決議の有効期間の満了の日)から起算して3年問保存しなければならないとされています(労基則24条の2の4第2項)。また、労使委員会の決議それ自体については、労基法109条に規定する「労働関係に関する重要な書類」に該当するものとなりますので、同条により3年間保存しなければならないとされています。

労使委員会の議事録の労働者に対する周知は、次のいずれかの方法により行わなければならないとされています(労基則24条の2の4第3項)。

①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。

②書面を労働者に交付すること。

「書面」には、印刷物及び複写した書面も含まれるものであること。

③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

(5)労使委員会に対する使用者による情報の開示(指針第4の3)

「指針」では、「①対象労働者に適用される評価制度及び賃金制度、高度プロフェッショナル制度が適用されることとなった場合における対象業務の具体的内容、②健康管理時間の状況、休日確保措置の実施状況、選択的措置の実施状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況及び労使委員会の開催状況」等の情報を使用者から労使委員会に開示することが適当とされています。

ただ、対象労働者からの苦情の内容及びその処理状況を労使委員会に開示するに当たっては、使用者は対象労働者のプライバシーの保護に十分留意すること、また、健康管理時間の状況や休日確保措置の実施状況に関し使用者が開示すべき情報の範囲について、対象労働者全体の平均値だけではなく、その分布を示すなど対象労働者の個別の状況が明らかになるものとすることが適当であるとしていることに注意すべきです。

2「労使委員会」で決議する

(1)委員の5分の4以上の多数による決議

労使委員会では、「労使委員会で決議すべき項目」の決議事項について、委員の5分の4以上の多数により決議することが必要とされています(改正労基法42条の2第1項)。

なお、「指針」では、「運営規程において、定足数に関する事項を規定するに当たっては、労使委員会が決議をする場合の委員の5分の4以上の多数による議決とは、労使委員会に出席した委員の5分の4以上の多数による議決で足りるものであることに鑑み、全委員に係る定足数のほか、労使を代表する委員それぞれについて一定割合又は一定数以上の出席を必要とし、これらを満たさない場合には議決できないことを定めることが適当である。」(指針第4の2)としていることに注意する必要があります。

決議事項1 対象業務(労基法第41条の2第1項1号、指針第3の1)

(ⅰ)対象業務の要件

対象業務は、次の(イ)及び(ロ)に掲げる要件のいずれにも該当するものとなります。

(イ)当該業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示を受けて行うものでないこと。

「具体的な指示」とは、対象労働者から対象業務に従事する時間に関する裁量を失わせるような指示をいいます。また、実質的に業務に従事する時間に関する指示と認められる指示についても、「具体的な指示」に含まれることになります。

ここでいう「具体的な指示」として、次のようなものが考えられます。

①出勤時間の指定等始業・終業時間や深夜・休日労働等労働時間に関する業命令や指示

②対象労働者の働く時間帯の選択や時間配分に関する裁量を失わせるような成果・業務量の要求や納期・期限の設定

③特定の日時を指定して会議に出席することを一方的に義務付けること

④作業工程、作業手順等の日々のスケジュールに関する指示

- ◯留意事項

-

- ・使用者が対象労働者に対し業務の開始時に当該業務の目的、目標、期限等の基本的事項を指示することや、中途において経過の報告を受けつつこれらの基本的事項について所要の変更の指示をすることは可能です。

- ・対象業務は、部署が所掌する業務全体ではなく、対象となる労働者に従事させることとする業務です。したがって対象業務の語句(例えば、「研究」、「開発」)に対応するその語句をその名称に含む部署(例えば、「研究開発部」において行われる業務の全てが対象業務に該当するものではなく、対象労働者が従事する業務で判断します。

- ・使用者は、時間に関して具体的な指示を行わないことをもって、安全配慮義務を免れるものではありません。

(出所:厚生労働省「高度プロフェッショナル制度のわかりやすい解説」)

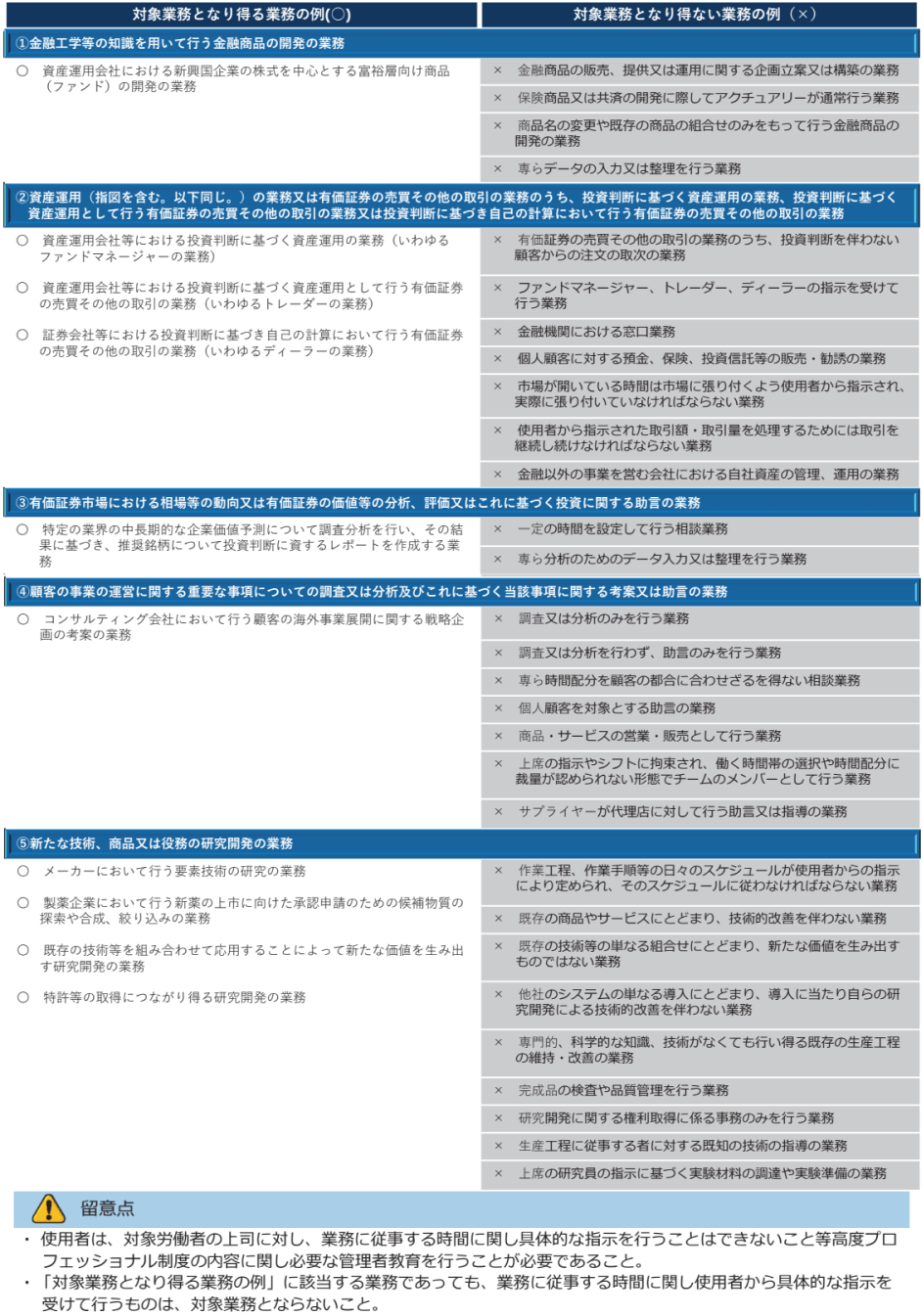

(ロ)労基則第34条の2第3項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものであること。

労基則第34条の2第3項各号に掲げる業務としては、以下のものがあります。

➀金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務(*金融取引のリスクを減らしてより効率的に利益を得るため、金融工学のほか、統計学、数学、経済学等の知識をもって確率モデル等の作成、更新を行い、これによるシミュレーションの実施、その結果の検証等の技法を駆使した新たな金融商品の開発の業務)

②資産運用(指図を含む。以下この号において同じ。)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務(*金融知識等を活用した自らの投資判断に基づく資産運用の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務)

③有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(*有価証券等に関する高度の専門知識と分析技術を応用して分析し、当該分析の結果を踏まえて評価を行い、これら自らの分析又は評価結果に基づいて運用担当者等に対し有価証券の投資に関する助言を行う業務)

④顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務(*企業の事業運営についての調査又は分析を行い、企業に対して事業・業務の再編、人事等社内制度の改革など経営戦略に直結する業務改革案等を提案し、その実現に向けてアドバイスや支援をしていく業務)。

⑤新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務(*新たな技術の研究開発、新たな技術を導入して行う管理方法の構築、新素材や新型モデル・サービスの研究開発等の業務をいい、専門的、科学的な知識、技術を有する者によって、新たな知見を得ること又は技術的改善を通じて新たな価値を生み出すことを目的として行われるもの)

- ◯対象業務になり得るか否かの例

-

(出所:厚生労働省「高度プロフェッショナル制度のわかりやすい解説」)

(ⅱ)どの対象業務に該当するか決議で明らかにするとこ

対象業務について決議するに当たっては、決議に係る業務の具体的な範囲及び当該業務が上記労基則第34条の2第3項各号に掲げる業務のどれに該当するかを明らかにすることが必要です。

上記(イ)及び(ロ)の全部又は一部に該当しない業務を労使委員会で対象業務として決議したとしても、要件に該当しないのですから、当該業務に従事する労働者に関し、高度プロフェッショナル制度の効果は生じないことになりますので、注意すべきです。

決議事項2 対象労働者の範囲(労基法第41条の2第1項2号、指針第3の2)

(ⅰ)対象労働者の要件

(イ)使用者との間の合意に基づき職務が明確に定められていること

(ロ)使用者から支払われると見込まれる賃金額が基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること

- ◯【使用者との間の合意の方法】

-

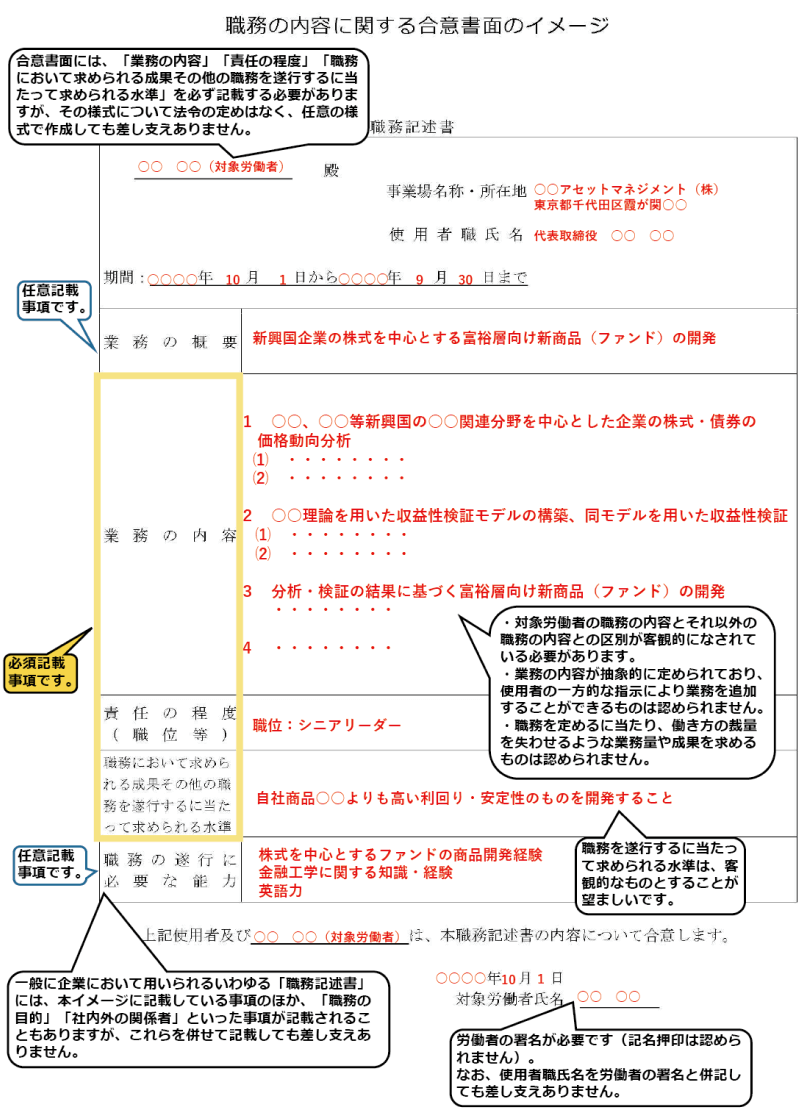

- ・使用者は、以下①~③の内容を書面(職務記述書)にて明らかにした上で、その書面に労働者の署名を受けることにより、職務の範囲について労働者の合意を得なければなりません。

①職務の内容、②責任の程度、③求められる成果

出所:厚生労働省「高度プロフェッショナル制度のわかりやすい解説」)

- ◯【職務が明確に定められていること】

-

以下の要件を満たしている必要があります。

- ・職務の内容、責任の程度及び職務において求められる成果その他職務を遂行するに当たって求められる水準が具体的に定められており、対象労働者の職務の内容とそれ以外の職務の内容との区別が客観的になされていること

- ・業務の内容が具体的に定められており、使用者の一方的な指示により業務を追加することができないこと

- ・働き方の裁量を失わせるような業務量や成果を求めるものではないこと

なお、職務の内容を変更する場合には再度合意を得ることが必要であり、その場合であっても職務の内容の変更は対象業務の範囲内に限られます

(出所:厚生労働省「高度プロフェッショナル制度のわかりやすい解説」)

- ◯【職務の内容に関する合意書面のイメージ】

-

(出所:厚生労働省「高度プロフェッショナル制度のわかりやすい解説」)

(ⅱ)年収要件の留意点

上記(ロ)の額は、1,075万円以上であることです(労基則34条の2第6項)が、個別の労働契約又は就業規則等において、名称の如何にかかわらず、あらかじめ具体的な額をもって支払われることが約束され、支払われることが確実に見込まれる賃金であることが必要です。また、労働者の勤務成績、成果等に応じて支払われる賞与や業績給等、その支給額があらかじめ確定されていない賃金は含まれていません。

それから、年収要件の1,075万円以上を満たしている場合であっても、毎月の賃金の支払い方(特定の月に偏って多額の賃金が支払われ、他の月の賃金額が極めて少額となる場合等)によっては、最低賃金法に抵触する可能性がありますので、注意が必要です。

決議事項3 健康管理時間の把握(労基法第41条の2第1項3号、指針第3の3)

(ⅰ)健康管理時間

対象労働者の健康管理時間を把握する措置を使用者が実施すること及び当該事業場における健康管理時間(決議により健康管理時間から除くこととした時間を含む。)の把握方法を決議で明らかにする必要があります。

ここで、「健康管理時間」とは対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間をいいます。

(ⅱ)留意点

健康管理時間から労働時間以外の時間を除くことを決議する場合は、その時間の内容や性質を具体的に明らかにして、客観的な方法で把握する必要があります。また、除くこととする時間に手待ち時間を含めることや一定時間を一律に除くことは認められません。

健康管理時間を把握する方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法による必要があります。ただし、事業場外において労働した場合であって、やむを得ない理由があるときは、自己申告によることができます。

決議事項4 休日の確保(労基法第41条の2第1項4号、指針第3の4)

対象労働者に年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければなりません。

ここでは、決議で休日の取得の手続を具体的に明らかにすることが必要です。

決議事項5 選択的措置(労基法第41条の2第1項5号、指針第3の5)

(ⅰ)選択的措置

次のいずれかに該当する措置を決議で定め、実施する必要があります。

①勤務間インターバルの確保(11時間以上)+深夜業の回数制限(1か月に4回以内)

②健康管理時間の上限措置(1週間当たり40時間を超えた時間について、1か月について100時間以内又は3か月について240時間以内とすること)

③1年に1回以上の連続2週間の休日を与えること(本人が請求した場合は連続1週間×2回以上)

④臨時の健康診断(1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1か月当たり80時間を超えた労働者又は申出があった労働者が対象)

(ⅱ)留意点

臨時の健康診断の項目は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の項目であって脳・心臓疾患との関連が認められるもの及び当該労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況の確認となります。

定期健康診断の項目で脳・心臓疾患との関連が認められるものとは、①既往歴及び業務歴の調査、②自覚症状及び他覚症状の有無の検査、③身長、体重、腹囲の検査、④血圧の測定、⑤血中脂質検査、⑥血糖検査、⑦尿検査、⑧心電図検査となります。

決議事項6 健康管理の状況に応じた健康・福祉確保措置(労基法第41条の2第1項6号、指針第3の6)

(ⅰ)健康管理の状況に応じた健康・福祉確保措置

次のいずれかに該当する措置を決議で定め、実施する必要があります。

➀「決議事項5の選択的措置」のいずれかの措置(上記決議事項5において決議で定めたもの以外)

②医師による面接指導(*この他にも、1週間あたり健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超えた対象労働者については、労働安全衛生法に基づき、本人の申し出によらず一律に、医師による面接指導を実施しなければなりません。)

③代償休日又は特別な休暇の付与

④心とからだの健康問題についての相談窓口の設置

⑤適切な部署への配置転換

⑥産業医等による助言指導又は保健指導

(ⅱ)留意点

対象労働者については、使用者が対象業務に従事する時間に関する具体的な指示を行わないこととされていますが、使用者は、このために当該対象労働者について、労働契約法5条の規定に基づく安全配慮義務を免れるものではないとされています。

把握した対象労働者の健康管理時間およびその健康状態に応じて、対象労働者への高度プロフェッショナル制度の適用については必要な見直しを行うことを決議することが望ましいとされています。

決議事項7 対象労働者の同意の撤回に関する手続き(労基法第41条の2第1項7号、指針第3の7)

対象労働者の同意の撤回に関する手続を決議する必要があります。

ここでは、撤回の申出先となる部署及び担当者、撤回の申出の方法等その具体的内容を明らかにする必要があります。

また、本人同意を撤回した場合の配置及び処遇について、本人同意を撤回した対象労働者をそのことを理由として不利益に取り扱ってはならないとされています。

本人同意の撤回を申し出た対象労働者については、その時点から高度プロフェッショナル制度の法律上の効果は生じないことになります。

決議事項8 苦情処置措置(労基法第41条の2第1項8号、指針第3の8)

対象労働者からの苦情の処理に関する措置を使用者が実施すること及びその具体的内容を決議することが必要となります。

ここでは、苦情の申出先となる部署及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順、方法等その具体的内容を明らかにする必要があります。

決議事項9 不利益取扱いの禁止(労基法第41条の2第1項9号、指針第3の9)

同意をしなかった労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことを決議する必要があります。

決議事項10 その他厚生労働省令で定める事項(労基法第41条の2第1項10号、指針第3の10)

以上の他、以下の事項の決議が必要です。

①決議の有効期間の定め及び当該決議は再度決議をしない限り更新されないこと。

②労使委員会の開催頻度及び開催時期

③常時50人未満の事業場である場合には、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師を選任すること。

④労働者の同意及びその撤回、合意に基づき定められた職務の内容、支払われると見込まれる賃金の額、健康管理時間の状況、休日確保措置、選択的措置、健康・福祉確保措置及び苦情処理措置の実施状況に関する対象労働者ごとの記録並びに③の選任に関する記録を①の決議の有効期間中及びその満了後3年間保存すること。

ここで、➀の決議の有効期間は1年とすることが望ましいとされていますし、②の労使委員会の開催頻度及び開催時期は、少なくとも6か月に1回、労働基準監督署長への定期報告を行う時期に開催することが必要となります。

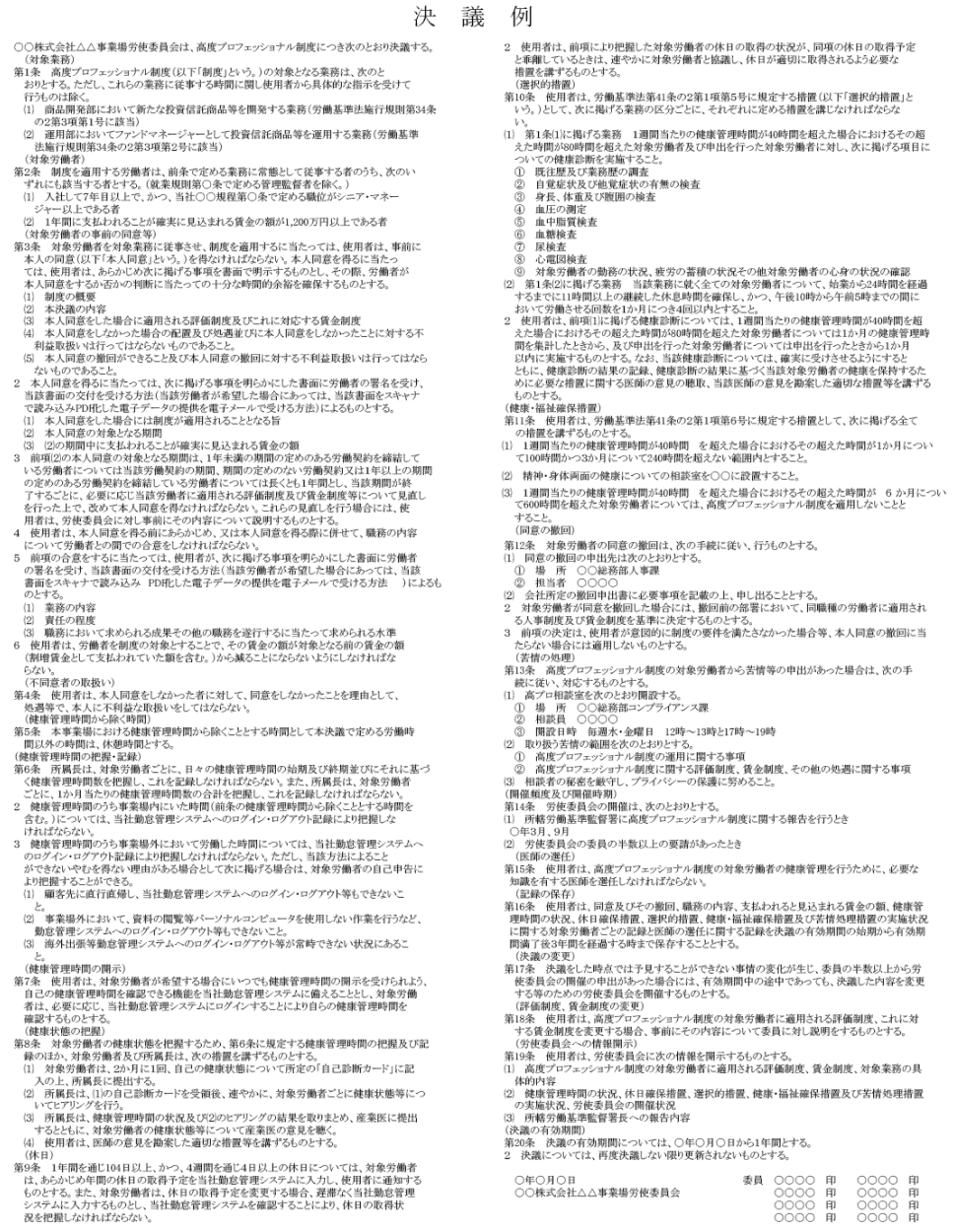

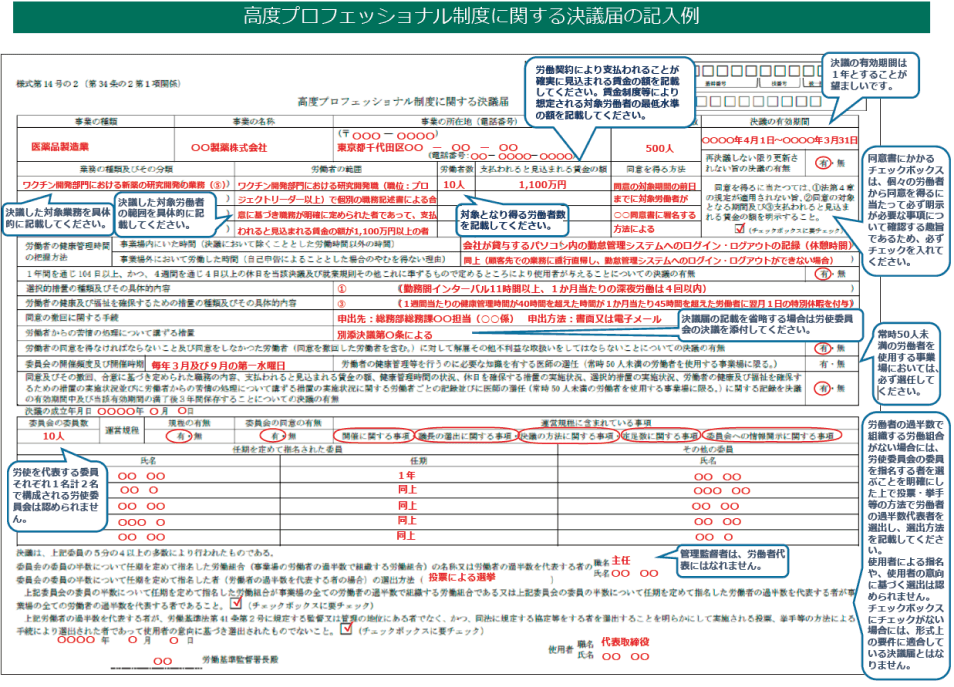

3決議を労働基準監督署長に届け出る

(改正労基法第41条の2第1項、改正労基則34条の2第1項)

上記要件2により決議した労使委員会の決議は、様式第14号の2により所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。そして、届出は効力発生要件です。

使用者が決議を届け出ることが、高度プロフェッショナル制度の導入要件ですのでこれを欠くと、高度プロフェッショナル制度の法律上の効果を得ることはできません。

別添高度プロフェッショナル制度に関する決議届の記入例に吹き出しの注意事項がありますので、参考にして下さい。

- ◯決議例

-

(出所:厚生労働省「高度プロフェッショナル制度のわかりやすい解説」)

- ◯プロフェッショナル制度に関する決議届の記入例

-

(出所:厚生労働省「高度プロフェッショナル制度のわかりやすい解説」)

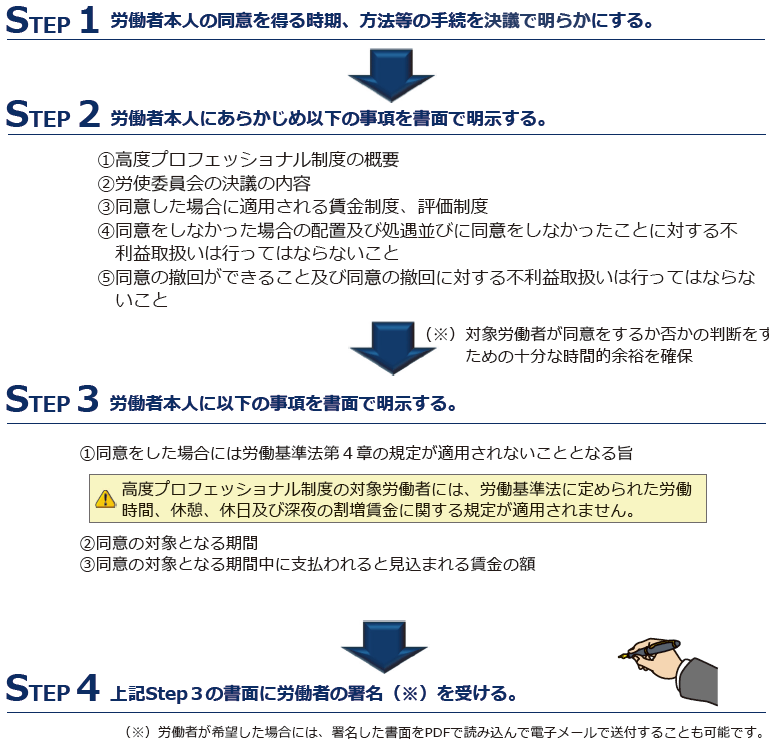

4対象労働者の同意を書面で得る

(改正労基法41条の2第1項、改正労基則34条の2第2項)

高度プロフェッショナル制度を労働者に適用するに当たっては、使用者は、次に掲げる事項(①高度プロフェッショナル制度の概要、②労使委員会の決議の内容、③同意した場に適用される賃金制度、評価制度、③同意しなかった場合の配置および処遇並びに同様しなかったことに対する不利益取扱いを行ってはならないこと、⑤同意の撤回できること及び同意の撤回に対する不利益取り扱いは行ってはならないこと)を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあっては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)により、当該対象労働者の同意を得なければならないとなっています。

なお、使用者から一方的に本人同意を解除することはできない(指針第2の6)となっていますので注意する必要があります。

逆に労働者からの同意の撤回は可能です。そもそも、この制度は労働時間を労働者の自主性にゆだねる制度ですから、労働者にその意思がないときに使用者が指示をしても、制度の実効性を上げることはできません。そこで、労働者の同意を必要とし、さらに労働者の同意の撤回も保証しているということです。

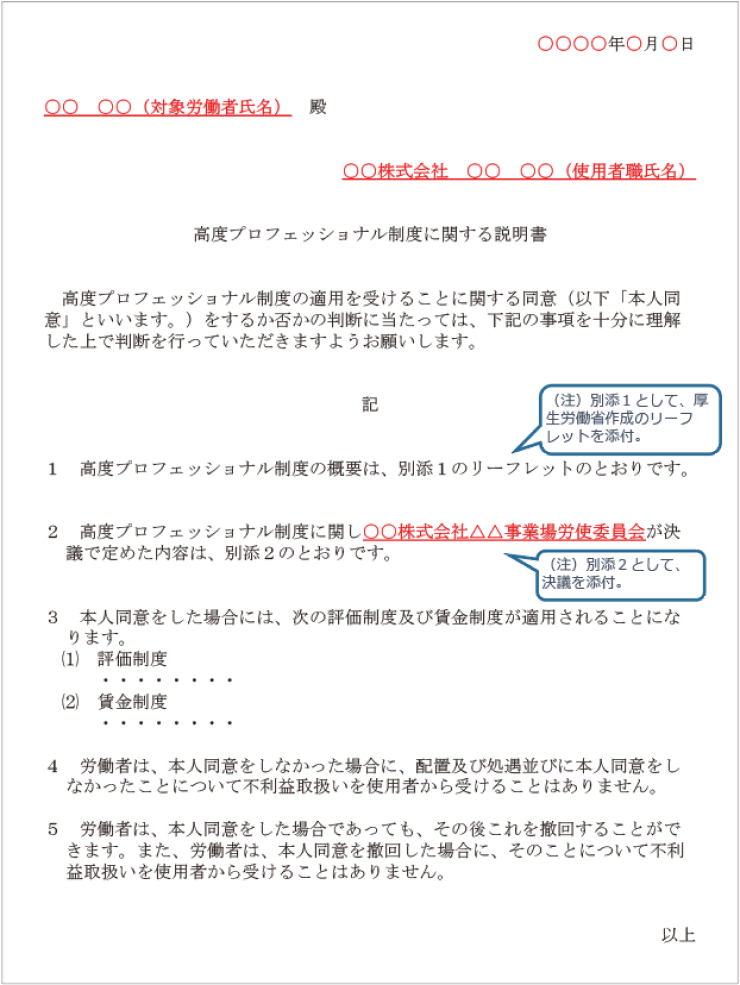

- ○本人同意を得るに当たって

労働者に明示する書面のイメージ -

(出所:厚生労働省「高度プロフェッショナル制度のわかりやすい解説」)

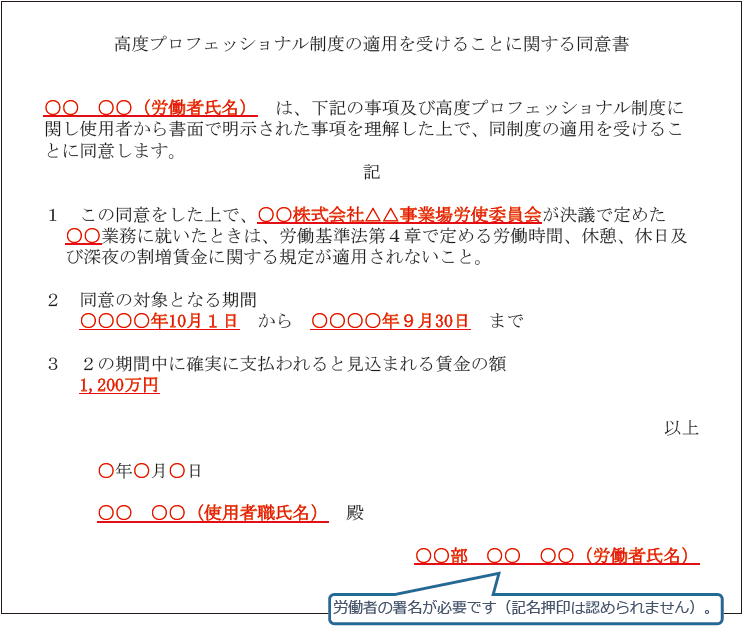

- ○高度プロフェッショナル制度の適⽤に関する

同意書面のイメージ -

(出所:厚生労働省「高度プロフェッショナル制度のわかりやすい解説」)

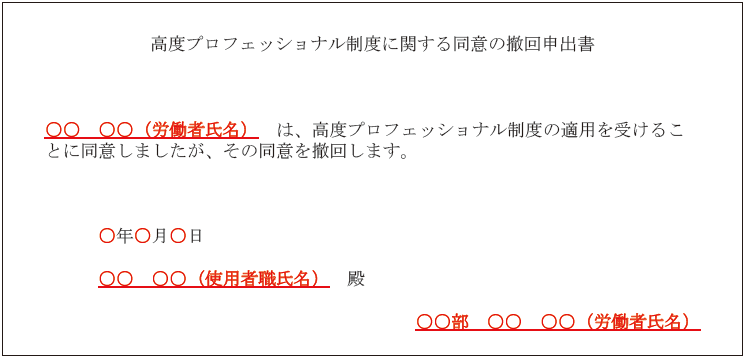

- ○高度プロフェッショナル制度に関する

同意の撤回書面のイメージ -

(出所:厚生労働省「高度プロフェッショナル制度のわかりやすい解説」)

5対象労働者を対象業務に就かせる

(改正労基法第41条の2第1項、改正労基則34条の2第2項)

(1)実際に対象労働者を対象業務に就かせる場合には、今まで、説明してきた下記事項を実行することになります。

①対象労働者の健康管理時間を把握すること→決議事項3

②対象労働者に休日を与えること→決議事項4

③対象労働者の選択的措置及び健康・福祉確保措置を実施すること→決議事項6

④対象労働者の苦情処理措置を実施すること→決議事項8

⑤同意をしなかった労働者に不利益な取扱いをしないこと→決議事項9

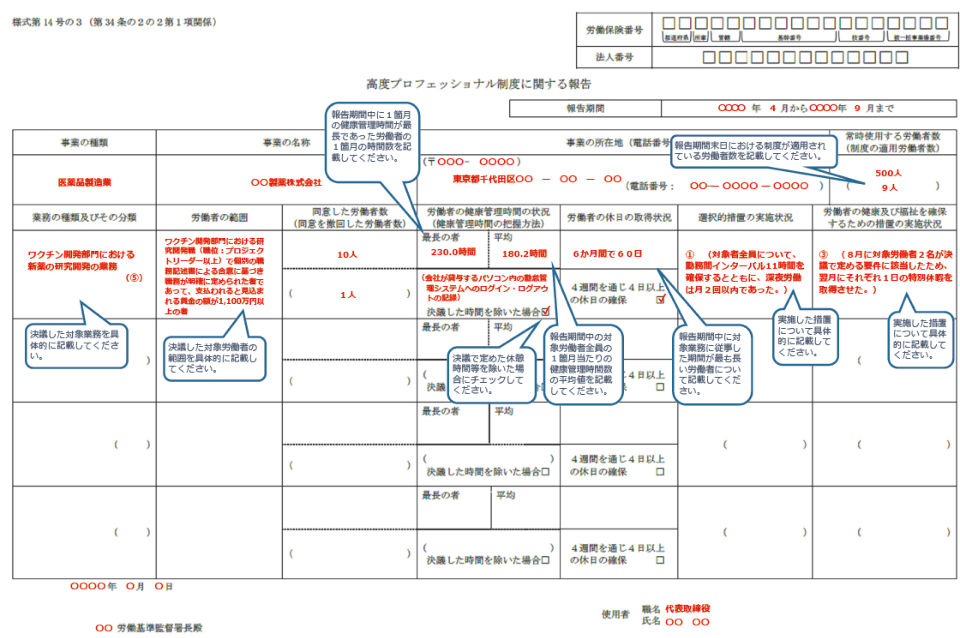

(2)高度プロフェッショナル制度に関する報告

上記①から③については、その状況を決議から6か月以内ごとに定期的に所轄の労基署長に報告することになっています。報告書は様式14号の3で、別添の記入例のとおりです。

(3)労働労働安全衛生法上の義務―医師による面接指導

なお、また、高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する医師による面接指導(改正安衛法第66条の8の4、改正安衛則第52条の7の4)では、事業者は、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について1月当たり100時間を超える対象労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならなくなりました。これは、実施しない場合は、安衛法違反として罰則の対象となることがあります。

- ○高度プロフェッショナル制度に関する報告の記入例

-

(出所:厚生労働省「高度プロフェッショナル制度のわかりやすい解説」)

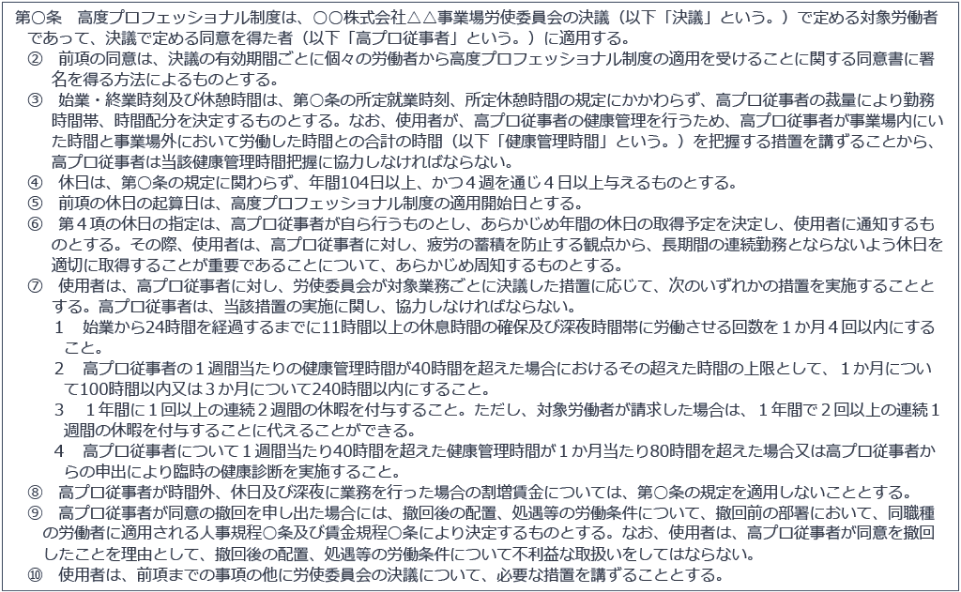

- ○高度プロフェッショナル制度に関する

就業規則の規程例 -

(出所:厚生労働省「高度プロフェッショナル制度のわかりやすい解説」)

6決議の有効期間の満了

(改正労基法第41条の2第1項、改正労基則34条の2第2項)

決議の有効期間は満了すればそれで終了ですが、継続する場合は、再び、

2 労使委員会の決議から始めるということになります。